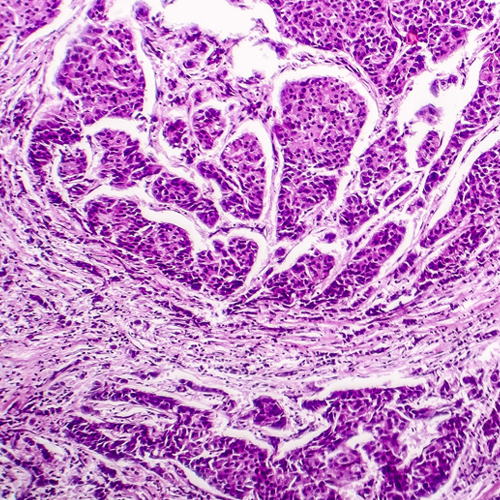

Il cancro si diffonde riattivando gli stessi meccanismi con cui si sviluppano l'embrione e la placenta. A fare luce sulle strategie da cui originano le metastasi sono stati due studi, entrambi sostenuto dalla Fondazione AIRC e condotte dal gruppo di ricerca guidato da Vincenzo Costanzo, responsabile del laboratorio che studia il metabolismo del DNA presso IFOM (https://www.ifom.eu/it/) e professore di patologia generale dell'Università di Milano. I risultati, pubblicati sulle riviste Nature Communications ed Elife, potrebbero aprire la strada allo sviluppo di nuove terapie basate sulle risposte immunitarie contro i tumori.

Una rivoluzionaria terapia cellulare per trattare ustioni e gravi difetti cutanei verrà testata in Italia con studi clinici di fase II. L'Agenzia italiana del farmaco, infatti, ha dato il suo via libera al trattamento DenovoSkin che consente di creare in laboratorio, a partire da una piccola biopsia cutanea del paziente, ampi innesti a doppio strato dermo-epidermale da re-impiantare senza rischi di rigetto e con un risultato clinico con cicatrici minime. Le fasi includono studi con bambini e adulti affetti da ustioni o che necessitano di chirurgia ricostruttiva.

Lo chiamano "la culla della vita". Si tratta di un sistema portatile di perfusione del sangue del donatore di cuore che permette di conservare caldo e battente - insomma, vivo - il muscolo cardiaco una volta espiantato, prolungando il tempo necessario per il trapianto. È così che al Cardiocenter dell’ospedale Niguarda di Milano, sostenuto dalla Fondazione De Gasperis, è stato possibile un trapianto con il cuore mantenuto battente e vitale per sei ore dopo il prelievo, salvando la vita a un paziente di 45 anni. "Era necessario prolungare i tempi - spiega il direttore della Cardiochirurgia Claudio Russo - perché in questo caso il donatore presentava un nodulo sospetto al polmone e quest’apparecchiatura, permettendo di mantenere il cuore battente, ha consentito di far passare sei ore tra espianto e trapianto, invece delle quattro ore che sono il massimo per conservare un muscolo cardiaco in condizioni di ischemia, cioè senza sangue". “Il nuovo apparecchio - aggiunge - prevede la presenza di un ossigenatore in cui viene fatto circolare il sangue del donatore stesso, grazie a una pompa e in questo modo è possibile mantenere il cuore caldo e battente e quindi non ischemico come invece avviene in tutte le normali procedure di prelievo”.

Il drumming di gruppo stimola la sincronizzazione comportamentale e fisiologica che contribuisce alla formazione di legami sociali e conseguentemente migliora la capacità di cooperare. Questi i risultati di uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli esperti dell’Università israeliana Bar-Ilan, che hanno osservato l’intervallo cardiaco tra i battiti dei partecipanti, che si sono esibiti in una performance di gruppo con i tamburi. “Il lavoro di gruppo e la cooperazione sono fondamentali nella vita di tutti i giorni. Pertanto, è importante esplorare le possibilità che consentono di migliorare la coesione e influenzare le prestazioni”, afferma Ilanit Gordon del Dipartimento di psicologia presso l'Università di Bar-Ilan. “Abbiamo coinvolto 51 gruppi da tre partecipanti per i quali abbiamo monitorato i dati IBI, o battiti cardiaci individuali. Ai soggetti è stato chiesto poi di sincronizzare il tamburo con il ritmo ascoltato grazie a degli altoparlanti”, prosegue il ricercatore, spiegando che metà dei gruppi ha ascoltato un ritmo costante e prevedibile, mentre per i restanti era in continuo cambiamento, praticamente impossibile da seguire.

Cosa avvantaggia quell’1% di popolazione che può mangiare qualsiasi cosa e può anche risparmiarsi la fatica dell’allenamento fisico riuscendo a non ingrassare mai?

A rivelare il “segreto” della costante magrezza di questi rari e fortunati soggetti sono stati i ricercatori della British Columbia University che hanno individuato l’interruttore della magrezza nel gene Alk (linfoma chinasi anaplastico), prodotto in grandi quantità dal cervello, già noto per essere coinvolto nell’insorgenza di alcuni tumori e divenuto dunque bersaglio delle relative terapie oncologiche.

Presto basterà scaricare una App sullo smartphone per misurare i livelli di emoglobina nel sangue. Un gruppo di ricercatori della Purdue University (Usa), del Moi University Teaching and Referral Hospital in Kenya, dell'Università di Indianapolis e della Vanderbilt University School of Medicine (https://medschool.vanderbilt.edu/) negli Stati Uniti ha sviluppato a un software che, tramite uno scatto in primo piano dell’interno della palpebra, può effettuare un conteggio preciso dell’emoglobina. I risultati sono stati descritti sulla rivista Optica.

Il sonno è fondamentale per la nostra memoria. In particolare, la sua funzione è quella di riprodurre gli ultimi eventi vissuti e di formare così ricordi a lungo termine. Una sorta di “replay offline” che lascia un segno nella nostra memoria. A spiegare questo meccanismo è stato uno studio condotto dai ricercatori del Massachusetts General Hospital e dagli esperti del BrainGate, un consorzio di ricerca che lavora per sviluppare impianti cerebrali in grado di aiutare persone con disabilità motorie a utilizzare cursori, protesi e altri dispositivi. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports.

Si chiama Binge Eating Disorder o disturbo da alimentazione incontrollata, una malattia contro la quale ci sono pochissime opzioni terapeutiche efficaci. Uno studio dell’Università Sapienza di Roma e dell’Università di Camerino ha portato all’identificazione di una molecola, chiamata “oleoiletanolamide” (OEA), che potrebbe rappresentare un nuovo strumento farmacologico per prevenire e contrastare questo comune disturbo alimentare. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neuropsychopharmacology.

Da oggi non dovrebbero esserci più dubbi sul ruolo protettivo della cardioaspirina per il cuore e il cervello di chi ha subito un infarto o un ictus. Uno mega-studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Humanitas di Milano.

), coordinati dal cardiologo e docente Giulio Stefanini, ha dimostrato che l’acido acetilsalicilico è davvero un pilastro della prevenzione secondaria nei pazienti che hanno avuto un evento cardiovascolare. I risultati, pubblicati sulla rivista Lancet, confermano una volta per tutte che la cardioaspirina rimane il farmaco antiaggregante di riferimento per la prevenzione cardiovascolare secondaria.

Dengue, zika e febbre gialla potrebbero diventare malattie molto più frequenti in Europa. Perché, a causa dei cambiamenti climatici, la presenza della zanzara “Aedes aegypti”, responsabile della diffusione di queste malattie, potrebbe diventare molto comune alle nostre latitudini entro il 2030. Almeno secondo le conclusioni di uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori afferenti all’Imperial College di Londra e all’Università di Tel Aviv. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications.

Le nostre preferenze e le nostre idiosincrasie, delle quali non siamo pienamente consapevoli, sono governate da informazioni subliminali che iniziamo a immagazzinare fin dai primi mesi di vita. E' quel processo che tecnicamente viene chiamato “priming subliminale emozionale” e che uno studio condotto dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca ha dimostrato che può avvenire già nei bambini che hanno appena tre mesi di vita. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Social Neuroscience.

La chiamiamo vitamina del Sole perché il nostro organismo la produce prevalentemente esponendosi alla luce dei suoi raggi. Per questo, dopo il lungo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Covid-19, moltissimi italiani potrebbero ora riportare una carenza di vitamina D. Un problema che potremmo risolvere con un adeguata alimentazione e all'occorrenza con un supplemento specifico da concordare con il proprio medico. Almeno secondo Silvia Migliaccio, segretario nazionale Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, tra i principali esperti coinvolti nei corsi di Formazione continua per i medici su “Nutrizione ai tempi del coronavirus” organizzati da Consulcesi come parte del progetto integrato e formativo “Covid-19. Il virus della paura”.

C’è uno stretto legame tra la scarsa qualità del sonno e l’obesità. Sebbene alcuni studi collegassero la prima a un aumento del rischio della seconda, in realtà la relazione potrebbe essere invertita. Uno studio condotto dai ricercatori della Perelman School of Medicine presso l’Università della Pennsylvania e dell’Università del Nevada, infatti, suggerisce che l’eccesso di peso provocherebbe difficoltà a dormire. Per arrivare a queste conclusioni, pubblicate sulla rivista PLOS Biology, i ricercatori hanno condotto una serie di test sui vermi “Caenorhabditis elegans”.

Giocare a Guitar Hero non è mai stato così emozionante come quando lo ha fatto la prima volta Ian Burkhart, dopo quel terribile incidente che gli ha causato la paralisi degli arti superiori e inferiori. Il 28enne dell’Ohio è riuscito ad afferrare quella speciale chitarra, muovere le dita sui pulsanti e, soprattutto, sentire veramente quello strumento nella sua mano. Tutto questo grazie a un sofisticatissimo impianto cerebrale e a un’interfaccia cervello-computer (BCI). Un sistema realizzato dagli scienziati del Battelle Memorial Institute negli Stati Uniti in uno studio pubblicato su Cell.

Se ci sono vantaggi per la salute fisica nel rinunciare al consumo di carne, potrebbero non essercene per quella mentale. Uno studio condotto dall’Università dell'Alabama ha infatti dimostrato che una dieta vegetariana o vegana, che non prevede quindi il consumo di carne, potrebbe essere correlata ad un aumento nelle probabilità di sviluppare depressione, ansia o comportamenti autolesivi. I risultati, pubblicati sulla rivista Critical Review in Food Science and Nutrition, suggerirebbe dunque che la carne faccia bene alla salute mentale.

L’emergenza legata alla pandemia Covid-19 non ferma l’eccellenza dei chirurghi pediatrici italiani. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, in collaborazione con gli specialisti dell’Ospedale Policlinico di Milano (Clinica Mangiagalli) e dell’Ospedale San Pietro - Fatebenefratelli di Roma, ha eseguito con successo una delicata procedura in utero su un feto di 28 settimane, affetto da una grave forma di ernia diaframmatica congenita. I chirurghi hanno posizionato un palloncino nella trachea del feto, ancora nella pancia della mamma, per consentire lo sviluppo dei polmoni e aumentare le chance di sopravvivenza.

Per gli italiani amanti dell’espresso potrà sembrare un grave affronto, ma il caffè allunga la vita solo se filtrato. In altre parole solo se lo si prepara “all’americana”. A dirlo è uno studio ventennale dell’Università di Göteborg, Svezia, pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology. I risultati lasciano poco spazio alle interpretazioni. Nell’arco di due decenni, infatti, i ricercatori hanno seguito oltre mezzo milione di uomini e donne norvegesi sani con un’età compresa tra i 20 e i 79 anni. Ebbene, hanno scoperto che bere caffè bollito o non filtrato aumentava il rischio di morte per cause cardiovascolari, negli uomini di età pari o superiore a 60 anni. Mentre, bere caffè filtrato è risultato più salutare che non berlo affatto.

Prima si scopre e più possibilità ci sono per eliminarlo. E' da anni una sorta di mantra che gli oncologi continuano a ripetere con l'obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile. Per questo la cosiddetta biopsia liquida può essere considerata un "punto di svolta" nella diagnosi precoce dei tumori. In particolare, per quelli che colpiscono il colonretto. Un gruppo di ricercatori dell’Istituto Tumori Regina Elena e del Gruppo Eurofins Genoma ha svolto uno studio collaborativo che dimostra che la biopsia liquida potrebbe essere determinante, se solo fosse impiegata in modo capillare su soggetti a rischio, e più in là nel tempo anche sulla popolazione generale. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.

Le cellule killer del nostro sistema immunitario potrebbero rappresentare un nuovo bersaglio terapeutico per rallentare la progressione della Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e aumentare la sopravvivenza dei malati. Un nuovo studio internazionale, che ha visto il coordinamento e la collaborazione di tre dipartimenti dell’Università Sapienza di Roma, ha dimostrato per la prima volta il coinvolgimento delle cosiddette cellule Natural Killer (NK) nelle prime fasi di sviluppo della malattia. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Nature Communications, aprirebbe la strada allo sviluppo di cure mirate più efficaci.

Praticare uno sport o giocare con un videogioco, anche se di azione, non è affatto la stessa cosa. Non solo per gli effetti sul fisico, ma anche per quelli sulla mente. Uno studio condotto dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca ha dimostrato che gli adolescenti che praticano sport con regolarità e in modo intensivo sono più abili a mantenere l’attenzione per un tempo prolungato rispetto a chi non pratica sport, mentre i videogiocatori d’azione sono meno abili dei videogiocatori non di azione. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Quarterly Journal of Experimental Psychology.