Una nuova serie di patologie si aggiunge alla già lunga lista di quelle che l’assunzione regolare di aspirina aiuta a prevenire. Oltre alle malattie cardiovascolari, questo comunissimo farmaco sembra in grado di ridurre anche il rischio di sviluppare diversi tumori dell’apparato gastrointestinale: da quello del colonretto a quello dell’esofago, dal tumore del cardias a quello dello stomaco, fino ai tumori epatobiliari e a quello al pancreas. Lo dimostra la più ampia e completa analisi sull'argomento mai fatta, coordinata dall’Unità di Epidemiologia dei Tumori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Annals of Oncology.

In apparenza tra asma e carboidrati non sembra esserci alcuna relazione. Ma in realtà il loro consumo o meno potrebbe determinare la gravità dei sintomi della malattia. Uno studio dell'Università di Bonn ha infatti scoperto che una dieta chetogenica, a basso contenuto di carboidrati, potrebbe aiutare a lenire l’asma. I risultati, pubblicati sulla rivista Immunity, potrebbero indurre gli asmatici a riconsiderare la propria alimentazione e potrebbero portare gi scienziati a sviluppare nuovi farmaci più efficaci. Tuttavia, non siamo che all’inizio della comprensione del legame tra dieta “low carb” e sintomi dell’asma.

L’emergenza causata dal Covid-19 potrebbe essere solo una delle molte altre gravi pandemie che avremo in futuro. L’intervento dell’uomo sulla Natura può infatti influire sull'apparizione e la diffusione di nuove malattie infettive. Uno studio condotto da un gruppi di ricercatori della UC Davis School of Veterinary Medicine, in California, ha concluso che lo sfruttamento della natura con la caccia e il commercio, la degradazione degli habitat e l’urbanizzazione alla fine favoriscono il contatto stretto tra esseri umani e animali selvatici, aumentando così il rischio che avvengano passaggi di virus tra le due specie. Le conclusioni degli studiosi, pubblicate sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, sembrano quindi suggerire che i fattori che portano al declino e all’estinzione di intere popolazioni di animali sono gli stessi che portano alla diffusione di nuove malattie, come SarsCov2.

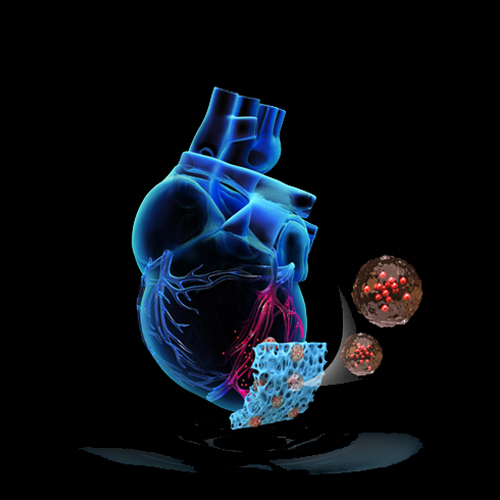

In futuro sarà possibile curare un cuore danneggiato quasi come oggi è possibile curare una banale ferita a un braccio, applicando cioè uno speciale cerotto. Un gruppo di ricercatori della North Carolina State University, infatti, ne ha realizzato uno in grado di aiutare le cellule cardiache a riparare la lesione causata da un infarto, fornendo importanti fattori di guarigione. Il cerotto cardiaco, descritto sulla rivista Science Translational Medicine, è stato testato con successo sui ratti e sui maiali. Non è la prima volta che gli scienziati provano a utilizzare un cerotto come terapia cellulare direttamente sul sito di una lesione cardiaca. Tuttavia, quelli sviluppati prima del nuovo studio erano fragili e costosi. Inoltre, richiedevano molto tempo per essere preparati e, poiché utilizzavano materiale cellulare vivo, aumentavano il rischio di tumori e aritmia.

Essere stacanovisti non fa bene alla salute. Anzi chi lavora troppo ha maggiori probabilità di avere una tiroide ipoattiva, una condizione conosciuta come ipotiroidismo e legata a diversi altri disturbi, come malattie cardiache e diabete. Uno studio del National Cancer Center di Goyang-si, in Corea del Sud, ha scoperto che l’ipotiroidismo è due volte più comune nelle persone che lavorano più di 53 ore a settimana, rispetto invece a coloro che lavorano dalle 36 alle 42 ore alla settimana. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of the Endocrine Society e, se non fosse stata per l’emergenza Covid-19, sarebbero stati presentati in occasione del meeting annuale dell’Endocrine Society a San Francisco.

Un solo test in grado di individuare più di 50 tipi di tumore diversi, compresi i “12 big killer”, quelli con la più alta mortalità. E' in sostanza il risultato di una mega-impresa, iniziata qualche anno fa e a cui partecipano i più importanti centri oncologici americani e britannici, tra cui il Dana Farber Cancer Institute di Boston e il Francis Crick Institute di Londra. I risultati, pubblicati sugli Annals of Oncology, non avranno subito implicazioni nella diagnosi e nello screening. Non certamente in tempi brevi. Ma, secondo gli esperti, ci avvicinerebbero all’ambizioso obiettivo di un solo esame per prevedere con molto anticipo lo sviluppo di quasi tutti i tumori

Il fenomeno è noto e non è mai morto. Anzi con l’epidemia di Coronavirus ha ripreso il volo, sulle ali della paura scatenata dalla pandemia e della fantasia dei maestri delle truffe on line. Così, inevitabilmente, col procedere della quarantena è aumentato di pari passo il lavoro di Nas, finanzieri e Antitrust a caccia si siti illegali pronti a vendere agli sprovveduti la cura “anti-Covid” miracolosa.

Le persone esposte continuamente all’inquinamento atmosferico hanno maggiori probabilità di sviluppare la demenza, soprattutto se soffrono anche di malattie cardiovascolari. L’aria inquinata, infatti, favorisce l’insorgenza di disturbi cardiovascolari, tra cui l’ictus. Lo ha scoperto uno studio diretto da Giulia Grande, una scienziata italiana che lavora presso l’Istituto Karolinska di Stoccolma e pubblicato sulla rivista Jama Neurology. Secondo i ricercatori, questi risultati dovrebbero indurre i pazienti con malattie cardiovascolari che vivono in ambienti inquinati a richiedere un supporto aggiuntivo agli operatori sanitari per prevenire la demenza.

E’ un potenziale biomarcatore e al tempo stesso un potenziale bersaglio terapeutico contro la cachessia, una sindrome che colpisce più del 50% dei pazienti con cancro avanzato con gravi conseguenze sulla qualità della vita e, in alcuni casi, sulla prognosi della malattia. Si tratta del recettore RAGE, tecnicamente recettore per i prodotti finali di glicazione avanzata, il cui ruolo nella cachessia è stato descritto per la prima volta dal gruppo di ricerca Myolab del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia, dell'Università Sapienza di Roma e della Sorbona di Parigi. Lo studio, frutto di un ampio progetto finanziato dalla Fondazione AIRC (https://www.airc.it/), è stato pubblicato sul Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle.

Per anni la ricerca delle cause dell’Alzheimer si è concentrata su una proteina in particolare, la beta-amiloide, il cui accumulo nel cervello è considerato un segnale della malattia. Poi l’interesse si è spostato su un’altra proteina, la Tau, che potrebbe giocare un ruolo importante tanto quanto o addirittura superiore alla beta-amiloide. Uno studio coordinato dal gruppo di ricerca di Chimica delle biomacromolecole dell’Università di Verona, condotto in collaborazione dell’Università di Padova, ha aggiunto all’interesse verso la sola Tau anche il suo rapporto con un’altra proteina, l’ubiquitina. I risultati, pubblicati sulla rivista Angewandte Chemie, suggeriscono nuove strategie farmacologiche basate sul sistema Tau-ubiquitina contro la neurodegenerazione legata all’Alzheimer.

Alla già lunghissima lista di effetti collaterali di una dieta ricca di sale se ne aggiunge un altro che può compromettere le nostre difese naturali. Uno studio condotto dal Policlinico universitario di Bonn ha scoperto che troppo sale a tavola può compromettere il funzionamento del sistema immunitarie e, quindi, riduce la possibilità di contrastare efficacemente le infezioni batteriche. I risultati, pubblicati sulla rivista Science Translational Medicine, suggeriscono un altro valido motivo per limitare il consumo di sale a tavola.

Sette o otto ore a notte. Né di più e né di meno. E’ rispettando questi tempi che è possibile proteggere la propria salute cardiovascolare. Sforare le 8 ore o dormire meno di 7 ore a notte, infatti, influisce negativamente sulla rigidità delle arterie, che a sua volta aumenta le probabilità di sviluppare malattie cardiache o di avere un ictus. A dimostrarlo è stato uno studio condotto da Evangelos Oikonomou, scienziato della Yale University, che suggerisce di raggiungere e mantenere la giusta quantità di sonno a notte. I risultati sono stati presentati al meeting annuale dell’American College of Cardiology, il più importante congresso di cardiologia del mondo.

Una dieta vegana o vegetariana non è più sana di quelle che includono la carne se coloro che la seguono non escludono anche il “cibo spazzatura”. Un'alimentazione a base vegetale, infatti, è inutile se si continuano a mangiare cibi trasformati e carichi di zuccheri. Uno studio condotto dalla Harokopio University di Atene ha concluso che è fondamentale evitare dolci, succhi di frutta e cereali raffinati, come pane bianco o farina bianca. I risultati sono stati presentati al meeting annuale dell’American College of Cardiology.

Non è tanto quanto tempo si trascorre senza fare attività fisica, ma ad aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e patologie note per essere legate all’eccessiva sedentarietà è il modo in cui si sta seduti. Sedie e divani non sarebbero indicati per l’essere umano. Anzi promuovono un tipo di sedentarietà pericolosa per la salute. Secondo uno studio condotto da un gruppi di ricercatori della University of Southern California e della University of California di Los Angeles, la posizione più opportuna è quella di sedersi in posizione “squat” o sulle ginocchia. In un articolo pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, gli studiosi hanno riferito di aver coinvolto nel loro studio una particolare popolazione di indigeni che ha uno stile di vita “antico”, quello dei cacciatori-raccoglitori. Persone dunque che hanno uno stile di vita poco sedentario e che si ammalano anche di meno.

Che le arance e i mandarini facciano bene alla salute lo si sapeva da tempo. Nota è infatti, grazie al loro elevato contenuto di vitamina C, la loro azione di “rinforzo” del nostro sistema immunitario, che in questa grave emergenza sanitaria non guasta. Altrettanto nota è anche la capacità di questi agrumi di ridurre il rischio di sviluppare alcune forme di tumore. Ora però uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della University of Western Ontario in Canada ha rivelato che e arance e i mandarini possono aiutare a perdere i chili di troppo. In questi agrumi, infatti, si celerebbe una molecola con proprietà dimagranti. Si chiama nobiletina e oltre, a far abbassare i valori della bilancia, sembra offrire protezione anche dagli effetti negativi dell’obesità, per esempio da arteriosclerosi e diabete. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of Lipid Research.

Anche se in questa grave emergenza sanitaria mantenere le distanze è fondamentale per proteggersi dal nuovo coronavirus, sarebbe bene ingegnarsi per contrastare la solitudine e l’isolamento sociale. Non solo per migliorare il proprio umore e aumentare la propria resilienza dinanzi alle prossime settimane di quarantena che ci aspettano, ma soprattutto perché l’isolamento e la solitudine possono nuocere alla salute favorendo uno stato di infiammazione cronica. Un ampio studio condotto dalla University of Surrey e dalla Brunel University, entrambe in Gran Bretagna, ha suggerito infatti che l’isolamento e la solitudine favoriscono l’infiammazione cronica, aumentando così il rischio di sviluppare diverse patologie, come quelle cardiovascolari, il diabete, la demenza e la depressione. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Le persone affette da diabete di tipo 2 hanno batteri intestinali diversi da chi non ha la malattia. Uno studio condotto Università di Laval in Canada suggerisce la possibilità che la composizione del microbiota possa influire sullo sviluppo della cosiddetta “malattia dello zucchero”. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Metabolism, se confermati, potrebbero aprire alla strada a nuove e più efficaci strategie di prevenzione e cura di questa diffusissima patologia.

Che nel nostro cervello ci fossero “neuroni Gps”, cioè cellule che ci consentono di identificare la nostra posizione nello spazio, lo sapevamo già da tempo. Tanto che nel 2014 il premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia è stato assegnato proprio ai loro scopritori. Ma solo ora, per la prima volta, sono state trovate anche le “cellule del tempo”, neuroni che ci aiutano a ricordare la sequenza e i tempi degli eventi. La loro scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricercatori del Southwestern Medical Center dell’Università del Texas, in uno studio pubblicato sulla rivista BioRxiv. I risultati aprono la strada a nuovi potenziali trattamenti per la perdita di memoria causata da malattie come il morbo Alzheimer.

In futuro la fobia delle punture sarà solo un vecchio ricordo, così come la classica siringa un vecchio cimelio. Un gruppo di ricercatori della Texas Tech University ha messo a punto un laser in grado di iniettare liquidi ad alta velocità. Una sorta di siringa laser, che sarebbe stata presentata al meeting dell’American Physical Society in Colorado, rimandato però a causa dell’emergenza coronavirus. Gli scienziati hanno testato questo speciale sistema laser su materiali molto simili alla pelle umana con risultati davvero promettenti.

C’è una terapia naturale e divertente allo stesso tempo che può aiutare le persone che hanno subito un ictus a stare meglio. Si basa sull’ascoltare e sul suonare uno strumento musicale. Uno studio della britannica Università Anglia Ruskin, pubblicato sulla rivista Topics in Stroke Rehabilitation, ha infatti confermato che la musicoterapia è in grado di stimolare il cervello e allo stesso tempo migliora l’umore dei pazienti che hanno avuto un ictus.