E’ sufficiente una piccola scossa elettrica ben diretta verso la retina e il nervo ottico per suscitare miglioramenti visivi nei casi di ipovisione più o meno grave. E’ quanto ha dimostrato un gruppo di ricercatori e medici dell’Università Cattolica di Roma e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, in uno studio pubblicato sulla rivista Brain Stimulation. La ricerca ha coinvolto finora circa quaranta pazienti ipovedenti, cioè persone che hanno una capacità visiva molto ridotta rispetto al normale. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel mondo ci sono 217 milioni di ipovedenti e 36 milioni di ciechi, per un totale di 253 milioni di disabili visivi. Stando alle stesse stime, ben 1,2 miliardi di persone hanno bisogno d’occhiali.

Nel nuovo studio i ricercatori si sono avvalsi della “stimolazione elettrica transcranica”, una tecnica già in uso clinico per malattie quali la depressione maggiore. “Si tratta - spiega Giuseppe Granata, neurologo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - di una stimolazione elettrica non invasiva con corrente alternata che si applica vicino agli occhi mediante degli elettrodi a coppetta che il paziente percepisce al massimo come un piccolo formicolio o una leggerissima scossa elettrica”. Lo scienziato ricorda, inoltre, che secondo studi recenti la stimolazione sarebbe in grado di eccitare la retina e in parte anche il nervo ottico. “Noi l’abbiamo testato su pazienti ipovedenti di varia gravità (da marcata riduzione del campo visivo alla cecità praticamente completa), colpiti sia da lesioni retiniche che del nervo ottico e cerebrali – aggiunge Granata – coinvolgendo a oggi circa quaranta pazienti”.

Malawi, Ghana e Kenya saranno i primi paesi al mondo ad avviare una massiccia campagna di vaccinazione contro la malaria che si baserà su un nuovissimo antidoto. Si tratta dell’ RTS,S, l’unico vaccino che si è rivelato efficace nella riduzione dell’impatto di questa malaria sui bambini. Il farmaco, negli studi condotti al culmine di una sperimentazione durata quasi trent’anni, ha dimostrato di poter ridurre fino al 40 per cento i contagi in età pediatrica. Ad annunciare questa prima storica è stata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

La “Mal aria”, così definita in seguito alla credenza che venisse contratta dai miasmi malsani emanati dalle acque stagnanti delle paludi, è una grave malattia causata da protozoi parassiti trasmessi all’uomo da zanzare ad attività crepuscolare-notturna del genere Anopheles. Oggi la malaria è endemica in vaste zone dell’Asia, Africa, America latina e centrale, isole caraibiche e Oceania, con circa 500 milioni di malati ogni anno e oltre un milione di morti, minacciando nel complesso oltre il 40 per cento della popolazione mondiale, soprattutto quella residente in paesi poveri. Assieme alla tubercolosi e all’Aids, la malaria è oggi una delle principali emergenze sanitarie del pianeta. Oltre a essere endemica in molte zone del pianeta, la malaria viene sempre più frequentemente importata anche in zone dove è stata eliminata, grazie ai movimenti migratori, risultando in assoluto la prima malattia d’importazione, trasmessa da vettori, in Europa e negli Usa.

Sarebbe regolato da una coppia di enzimi il meccanismo attraverso il quale il nostro organismo accumula energie sotto forma di grasso che poi il nostro corpo può avere a disposizione in tempi meno fecondi. A scoprirlo Simona Pedrotti, del gruppo di ricerca guidato da Davide Gabellini all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che hanno risultati della loro ricerca sulla rivista Science Advances.

Si tratta di un sistema che si è sviluppato nel corso di milioni di anni di evoluzione dei mammiferi e della nostra specie ma che, a causa delle mutate condizioni in cui viviamo oggi è causa di un eccesso di formazione di grasso, e dunque ha un ruolo determinante nello sviluppo dell’obesità. Il meccanismo riguarda infatti tutte e due i tipi di grassi prodotti dall’organismo: il grasso bianco e il grasso bruno, entrambi hanno un ruolo chiave nei processi metabolici. Il più noto è il grasso bianco – al quale ci riferiamo tipicamente quando parliamo di grasso. Funziona come un deposito di energia e aumenta se assumiamo più calorie di quelle che bruciamo. Quando la sua presenza supera una certa soglia aumentano i rischi per la nostra salute e si può arrivare a una diagnosi clinica di obesità. Il secondo tipo di grasso è il grasso bruno, che è invece invisibile dall’esterno: si trova nascosto in alcuni punti del nostro corpo – vicino alle carotidi, ad esempio, o tra le scapole. Al contrario del primo, il grasso bruno ci aiuta a stare in forma: chi ha più grasso bruno – o ce l’ha più attivo – ha anche meno grasso bianco. Questo perché il grasso bruno consuma molta energia e lo fa soprattutto per produrre calore quando ci troviamo a basse temperature, un ruolo chiave per aiutarci a sopravvivere.

Sia che si vada a lavoro in bicicletta o che si abbia l’abitudine di fare jogging, sia che si faccia semplicemente una passeggiata o le scale a piedi, chi si muove di più vive anche più a lungo. Indipendentemente, quindi, dal tipo di attività fisica. E anche indipendentemente dall’età, dal sesso e dal livello di forma fisica iniziale. Uno studio condotto dalla Scuola svedese di scienze dello sport e della salute di Stoccolma ha dimostrato che per migliorare la propria forma fisica non è affatto necessario fare attività che non piacciano. E’ la più grande ricerca mai fatta prima sull’idoneità cardiorespiratoria nelle persone sane e i risultati sono stati presentati in occasione del Congresso EuroPrevent 2019 di Lisbona.

La fertilità si cura anche a tavola. Sono ormai sempre di più gli studi e le ricerche che evidenziano come una sana e corretta alimentazione possa fornire un supporto al mantenimento delle funzioni riproduttive, soprattutto nei maschi. Secondo le statistiche, quasi una coppia su sette, in Italia, ha problemi di fertilità. In un terzo dei casi, questi problemi sono legati a problemi di natura maschile. Se la dieta può avere un ruolo preventivo in entrambe i sessi, per i maschi sembra avere un ruolo ancora più importante. Secondo una un’ampia metanalisi apparsa nel 2017 su Human Reproduction Update, una dieta a base di cibi ricchi di vitamine (E, C, D e folati) aiuta a mantenere alta la funzione riproduttiva, con effetti diretti sulla qualità degli spermatozoi prodotti e sul rateo di gravidanza.

Tra le tante molecole utili a contrastare l’infertilità maschile, una sembra giocare un ruolo di maggior rilievo. Si tratta del licopene, un carotenoide, contenuto nei comuni pomodori a cui, la molecola, fornisce il colore rosso.

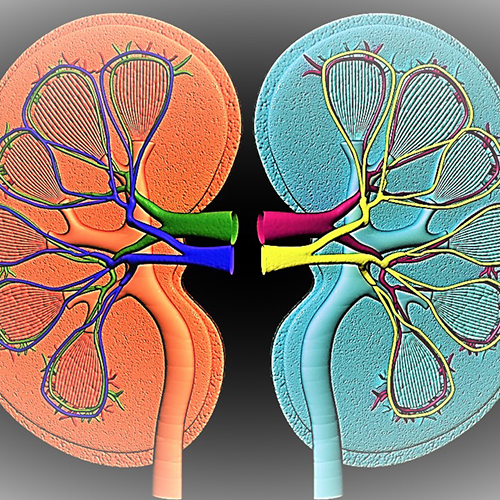

Si chiama octreotide ed è il primo farmaco al mondo che riduce la necessità di dialisi nei pazienti con rene policistico. A dimostrarne l’efficacia è stato lo studio chiamato ALADIN 2 condotto dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri di Milano, in collaborazione con gli Ospedali di Bergamo, Milano, Napoli, Treviso, Agrigento e Catania. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Plos Medicine.

La malattia renale policistica autosomica dominante, comunemente detta malattia del rene policistico, è la forma più frequente di malattia ereditaria del rene. Il nome “rene policistico” è dovuto al fatto che il rene nel corso della vita viene progressivamente deformato dalla formazione di cisti, cioè di cavità riempite da un liquido che si sviluppano nel tessuto renale. All’esordio della malattia queste cisti sono poche e piccole, ma col passare del tempo aumentano di numero e dimensione, e possono arrivare a occupare interamente il rene, che aumenta notevolmente di dimensione. Queste cisti occupano e distruggono il tessuto renale, che perde gradualmente la sua funzione, fino al punto che occorre sostituirla con la dialisi. Si stima che il 10 per cento dei pazienti che si sottopongono a dialisi hanno perso la funzione renale a causa di questa malattia.

Sul tema immigrazione e salute se ne sentono di tutti i colori, specialmente nel mondo social. Ma la maggior parte di questi “tormentoni” altro non sono che fake news vere e proprie. A fare chiarezza una volta per tutte sono stati gli esperti che hanno preso parte al convegno “Migranti e salute: tra prevenzione, cura e fake news”, promosso dall’Associazione medici endocrinologi (Ame), che si è tenuto a Palermo. Gli esperti sono partiti da presupposto che le migrazioni, una volta considerate un fenomeno “naturale” e spesso gradito per risolvere problemi legati allo sviluppo industriale, agricolo e di denatalità, sono oggi divenute oggetto di paure, disinformazione e di false credenze.

“In occasione del convegno si è cercato di fare luce sui dati reali talvolta ben diversi dalla rappresentazione narrativa usuale costituita da una serie di luoghi comuni per cui anche gli aspetti sanitari relativi ai migranti sono considerati aspetti ‘politico-socio-sanitari’”, spiega Piernicola Garofalo, responsabile scientifico del convegno, Unità operativa di Endocrinologia dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. “Come medici il nostro operato non può muoversi da questioni politiche e suggeriamo di valutare il fenomeno migratorio - prosegue - partendo dai dati genuini che sono scaturiti a partire dal contributo di tanti operatori sanitari che quotidianamente si impegnano su tutto il territorio italiano. L’obiettivo è quindi esclusivamente etico e deontologico: fare buona informazione e far conoscere, anche nell’interesse di tutti, quali sono i bisogni e le opportunità di salute - tra prevenzione e cura - migliorando l’accesso alla fruizione del SSN, rimuovendo le barriere anche linguistiche che ancora esistono e che peraltro mettono in difficoltà anche gli italiani fragili. Ricordiamoci che la salute di una intera comunità non può prescindere dalla buona salute di ciascuno dei suoi membri”.

Il colesterolo LDL, comunemente definito “cattivo”, è notoriamente pericoloso perché causa grumi nelle arterie che possono portare a una serie di problemi importanti per la salute. Per questo le linee guida raccomandano di tenere i suoi valori sotto controllo: i livelli non dovrebbero superare i 100 milligrammi per decilitro. Tuttavia, il colesterolo LDL diventa più cattivo quando scende di molto rispetto alla soglia massima raccomandata. Almeno secondo uno studio condotto da Pamela Rist, ricercatrice del Brigham and Women’s Hospital di Boston, e pubblicato sulla rivista Neurology. La ricerca ha coinvolto solo donne ma, secondo i ricercatori, i risultati sarebbero validi anche per gli uomini.

Nello studio i ricercatori hanno analizzato i dati riguardanti quasi 28mila donne dai 44 anni d’età in su, tutte tenute sotto osservazione per 19 anni nell’ambito del Women’s Health Study, che studia gli effetti della vitamina E dell’assunzione dell’aspirina nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e di alcuni tipi di tumore. All’inizio della ricerca tutte le donne coinvolte hanno fatto un test del sangue per misurare il colesterolo e i trigliceridi. Dopo vent’anni, circa 140 donne avevano avuto un’emorragia cerebrale. L’emorragia cerebrale avviene quando un vaso sanguigno nel cervello si rompe e il sangue fuoriesce. Rappresenta circa il 13% dei casi di ictus.

Circa 20 milioni di italiani sono alle prese con raffreddore, occhi arrossati, tosse, mal di testa. Non è l’influenza, che invece finalmente sta passando. Ma è l’allergia “primaverile”, quella che colpisce all’incirca 1 milione e 200mila bambini. La colpa è quindi dei pollini, che da marzo a giugno aumentano la loro concentrazione soprattutto nelle giornate soleggiate e ventose. E sono sempre loro la causa dei disturbi respiratori che, secondo FederAsma, riguardano 9 milioni di italiani.

L’allergia da polline può insorgere a qualsiasi età, anche se più frequentemente lo fa durante l’età scolare e l’adolescenza. Ad aumentare il rischio di sviluppare allergie da pollini è la predisposizione genetica. Se mamma e papà sono soggetti sani, il rischio che un figlio sia allergico è pari al 10-15%. Ma se 1 genitore su 2 è allergico, la percentuale è pari al 30%. A far salire notevolmente la percentuale, poi, è la presenza di allergia in entrambi i genitori: in questo caso, infatti, il bambino rischia di diventare un soggetto allergico nel 60-80% dei casi. Tra le principali piante responsabili di emettere pollini allergenici le graminacee, la parietaria, l’ambrosia e le betulle, ma anche il cipresso, la mimosa, l’ulivo e la quercia sono in grado di scatenare una risposta immunitaria nei soggetti predisposti.

Possiamo considerarle a tutti gli effetti come “micro-navicelle”create per viaggiare all’interno del nostro organismo e pronte a rilasciare il loro carico prezioso direttamente nel posto in cui serve. Tecnicamente si chiamano “nano vettori” e a svilupparne alcuni esemplari molto promettenti per le patologie del fegato è stato un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Biochimica e Farmacologia Molecolare dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” Irccs di Milano e del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Gastroenterologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza e il Pharmazentrum presso la Goethe University Hospital di Francoforte.

I primi test, descritti sulla rivista Acs Nano, sono stati condotti in un modello animale di epatite autoimmune, una malattia del fegato causata da un difetto del sistema immunitario. Nei pazienti affetti da questa condizione le nostre difese immunitarie attaccano per errore il fegato, provocandone l'infiammazione che può condurre alla cirrosi e quindi a danni permanenti. Nel nuovo studio i ricercatori hanno creato nanovettori biocompatibili e biodegradabili (ANANAS), all'interno dei quali è stato incorporato un farmaco steroideo. Ebbene, i ricercatori hanno registrato un effetto terapeutico potenziato e una minore tossicità.

C’è un farmaco potente e low cost in grado di “curare” lo stress. E’ la natura: trascorrere infatti venti minuti al giorno “immersi” nel verde riduce in maniera significativa i livelli degli ormoni dello stress. A prescrivere “farmaco” e “dosaggio” è Mary Carol Hunter dell’Università del Michigan, autrice di una ricerca pubblicata su Frontiers in Psychology. La scienziata è talmente sicura dell'’effetto benefico di vivere quotidianamente un’esperienza nel verde, anche quello urbano, che nel suo studio invita i medici a “prescrivere” delle vere e proprio “pillole di natura” per 20 minuti al giorno.

Per natura la studiosa intende molti luoghi più o meno disponibili: un giardino o un parco, in cui si può passeggiare o anche semplicemente stare seduti. “Il nostro studio – commenta la Hunter – dimostra che i migliori risultati in termini di riduzione dei livelli di cortisolemia si hanno passeggiando o stando seduti per 20-30 minuti in un posto che dia il senso della natura”. Lo studio, che ha portato alla precisa definizione del giusto dosaggio delle “pillole della natura”, è durato 8 settimane. In quest’arco di tempo, ai partecipanti è stato chiesto di assumere una “pillola di natura” di almeno 10 minuti, 3 volte a settimana. I ricercatori hanno misurato i livelli di cortisolo, un ormone dello stress, analizzando campioni di saliva prelevati prima e dopo la “somministrazione” della “pillola di natura”, una volta ogni due settimane.

Grassi, sale e zuccheri in eccesso. Ma soprattutto troppa poca frutta e verdura. “Mangiare male uccide più del fumo, della pressione alta e di qualunque altro fattore di rischio”. Non lasciano spazio ad alcun fraintendimento le conclusioni di uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet, a cui hanno contribuito oltre 130 scienziati di quasi 40 paesi del mondo, coordinati da Ashkan Afshin dell'Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington negli Usa. Si tratta dell’analisi più completa degli effetti della dieta sulla salute.

Secondo gli autori, a livello globale una morte su 5 è riconducibile a un’alimentazione scorretta, povera di cibi sani come i cereali integrali e i vegetali, e ricca di ingredienti pericolosi come il sale e le bevande zuccherate. In pratica, un quinto dei decessi potrebbe essere evitato adottando una dieta salutare, che per gli esperti avrebbe l'impatto di un farmaco blockbuster. Afshin precisa che il nuovo lavoro si è concentrato sui legami fra alimentazione e patologie croniche come malattie cardiovascolari e diabete, indipendentemente dall'associazione tra queste condizioni e l'eccesso patologico di peso. Ebbene, dai risultati emerge che, nel 2017, ci sono stati 10,9 milioni di morti a causa di un regime alimentare sbagliato. Tantissimi rispetto agli 8 milioni di decessi associati al tabacco e i 10,4 milione da ipertensione. In pratica, la cattiva alimentazione è responsabile del 22% delle morti registrate fra gli adulti ed è complessivamente responsabile di 255 milioni di anni persi per morte prematura determinata da una patologia o perché vissuti con disabilità.

L’immunoterapia in oncologia rappresenta una rivoluzione: pazienti che solo fino a poco tempo fa venivano considerati intrattabili oggi grazie ai farmaci che “risvegliano” il sistema immunitario hanno beneficiato di sorprendenti remissioni. Tuttavia, l’immunoterapia non è efficace su tutti. Anzi funziona solo su pochissimi e qualche giorno fa un uno studio dell'Università della California San Francisco (UCSF) ne ha rivelato la motivazione: le cellule tumorali riescono a “impacchettare” e nascondere la proteina PD-L1, nota per la sua capacità di rendere le cellule “invisibili” al sistema immunitario. Si tratta di un meccanismo che segna un cambio di paradigma nella lotta al cancro e alla cui scoperta, pubblicata sulla rivista Cell, ha contribuito uno giovane scienziato italiano che lavora negli Usa, Mauro Poggio.

“Abbiamo identificato un fenomeno sorprendente che potrebbe spiegare perché molti tumori non rispondono ai farmaci immunoterapici e questo ci suggerisce nuovi approcci che possono migliorare i risultati per i pazienti con tumori resistenti all’immunoterapia”, riferisce Poggio. Sappiamo da tempo che nel tessuto tumorale PD-L1 funziona come un “mantello dell'invisibilità”: localizzando il PD-L1 sulla superficie delle cellule tumorali, i tumori si proteggono dagli attacchi del sistema immunitario. Alcune delle immunoterapie di maggior successo agiscono interferendo con PD-L1 o con il suo recettore, PD-1, che risiede sulle cellule immunitarie. Quando l’interazione tra PD-L1 e PD-1 viene bloccata, i tumori perdono la capacità di nascondersi dal sistema immunitario e diventare vulnerabili agli attacchi immunitari anti-cancro. Fino ad ora, gli scienziati hanno ragionevolmente presunto che i tumori che non rispondono ai bloccanti di PD-L1 non debbano produrre PD-L1 per qualche ragione, il che significa che non esiste da nessuna parte la possibilità di trattare questi pazienti. Alcuni ritengono che alcuni tumori potrebbero essere protetti da qualche altra proteina non ancora scoperta.

Il cancro è un nemico molto “furbo”. Anche quando subisce un duro colpo può avere in serbo strategie molto ingegnose per continuare a sopravvivere e ritornare ad attaccare. In altre parole può recidivare. Qualcosa che succede molto spesso nei casi di leucemia mieloide acuta (AML), nonostante il trapianto di midollo da donatore rappresenti una delle terapie più efficaci per curare la malattia. A svelare le strategie che le cellule leucemiche usano per continuare a sopravvivere, nonostante l’azione antitumorale del sistema immunitario trasferito dal donatore, è stato un gruppo di ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, sostenuto dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro e dal ministero della Salute. I risultati sono stati pubblicati in due articoli su Nature Medicine e Nature Communications e potrebbero avere implicazioni dirette per il trattamento clinico delle recidive nell’AML.

L’attività antitumorale del trapianto di midollo origina in larga misura dalla non totale compatibilità tra il sistema immunitario del donatore e le cellule tumorali del paziente. Questa reciproca incompatibilità, pur parziale, è segnalata dalla presenza di diverse classi di molecole, chiamate HLA, sulla superficie di queste cellule. Questa diversità facilita il lavoro dei linfociti T trapiantati nel riconoscere il tumore come un elemento estraneo, da attaccare ed eliminare. Ma c’è qualcosa che succede quando il tumore recidiva: in questa situazione le cellule del sistema immunitario trapiantato non sembrano in grado di riconoscere il tumore e agire di conseguenza. Già nel 2009, gli stessi ricercatori del San Raffaele avevano trovato una parte della risposta. A volte a salvare le cellule leucemiche è una mutazione genetica nel DNA, che cambia le molecole HLA presenti sulla loro superficie e le rende più simili, e quindi invisibili, alle cellule del sistema immunitario trapiantato. Una scoperta che ha già influenzato la pratica clinica: quando ciò accade i medici sanno che si deve ricorrere a un secondo trapianto di midollo, da un donatore diverso dal primo. Tuttavia, questa modifica genetica non spiega tutte le recidive che si osservano.

“Diciannove anni fa Christopher Reeve, che aveva letto i miei studi sulla riprogrammazione delle cellule neurali, mi chiamò per chiedermi quali speranze ci fossero di utilizzare questo approccio per riparare le lesioni del midollo. Il celebre attore che interpretò Spiderman mi ha esortato a proseguire su questa strada e aveva ragione”. Angelo Vescovi, direttore scientifico di Revert Onlus e dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, ricorda con affetto quella telefonata. Reeve, paraplegico a causa di una caduta da cavallo, aveva già intuito che le idee di Vescovi, per quanto rivoluzionarie e visionarie all’epoca, avrebbero potuto un giorno dare a una speranza alle persone che oggi sono costrette a vivere su una sedia a rotelle. Vescovi, infatti, insieme a un altro ricercatore, Fabrizio Gelain, sono riusciti a creare una sorta di nanoprotesi nervosa in grado di “riparare” le lesioni spinali. I dettagli del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista PNAS.

I ricercatori del Center for Nanomedicine and Tissue Engineering dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, insieme all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, l’Università di Milano Bicocca e le Associazioni No profit per la ricerca e la cura delle malattie degenerative Revert Onlus, hanno realizzato in laboratorio un nuovo tessuto nervoso umano in grado di rigenerare le lesioni del midollo spinale. “La nostra nanoprotesi è composta da piccoli frammenti di proteine, chiamate peptidi auto-assemblanti, e cellule staminali neurali”, spiega Gelain. “E’ un tessuto ‘ibrido’ di natura biologica che, trapiantato in modelli animali, si è dimostrato in grado di creare un ‘ponte’ nella sede della lesione. Abbiamo ottenuto così - continua - un miglioramento dell’attecchimento del trapianto rispetto alle tecniche precedenti, una rigenerazione del tessuto midollare e un recupero delle funzioni motorie”. In pratica, la neuroprotesi, fatta maturare in laboratorio e successivamente trapiantata in lesioni al midollo spinale, incrementa la rigenerazione nervosa. Gli animali con lesione al midollo su cui è stata testata hanno risposto bene al trapianto, dimostrando anche un miglioramento significativo della capacità motoria.

Marco Sguaitzer, Gianluca Signorini, Stefano Borgonovo. Sono alcuni dei nomi più celebri nel mondo del calcio, non solo per il loro talento, ma per il triste destino che li accomuna: la Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Un male oscuro e incurabile che causa la degenerazione progressiva del motoneurone centrale e periferico, con un decorso del tutto imprevedibile, ma con esiti disastrosi per la qualità di vita oltre che sulla sopravvivenza. Per anni si è sospettato e temuto un possibile collegamento con il calcio. Ora sembra essere diventata una certezza: nel calcio professionistico di SLA ci si ammala di più e molto prima. A dimostrarlo è un approfondito studio epidemiologico condotto da Ettore Beghi e da Elisabetta Pupillo, entrambi ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara e con l’Istituto Superiore di Sanità, che verrà presentato il messe prossimo a Filadelfia al meeting annuale dell’American Academy of Neurology.

La ricerca è partita dall’esame dei nominativi dei calciatori presenti nelle collezioni di figurine Panini, a partire dalla stagione 1959-1960 fino a quella del 1999-2000, in cui risultavano coinvolti 23.875 calciatori di Serie A, B e C, seguiti fino al 2018 dai ricercatori dell’Istituto Mario Negri. Nel periodo considerato dallo studio sono stati accertati 32 casi di SLA. I più colpiti risultano essere i centrocampisti: 14. Più del doppio degli attaccanti: 6. Mentre i difensori sono stati 9 e i portieri 3. “Ciò che la nostra ricerca conferma è che il rischio di SLA tra gli ex-calciatori è circa 2 volte superiore a quello della popolazione generale”, spiega Beghi. “Analizzando la Serie A, il rischio sale addirittura di 6 volte, ma la vera novità consiste nell’aver evidenziato che i calciatori si ammalano di SLA in età più giovane rispetto a chi non ha praticato il calcio. L’insorgenza della malattia tra i calciatori si attesta sui 43,3 anni mentre quella della popolazione generale in Italia è di 65,2 anni”, aggiunge.

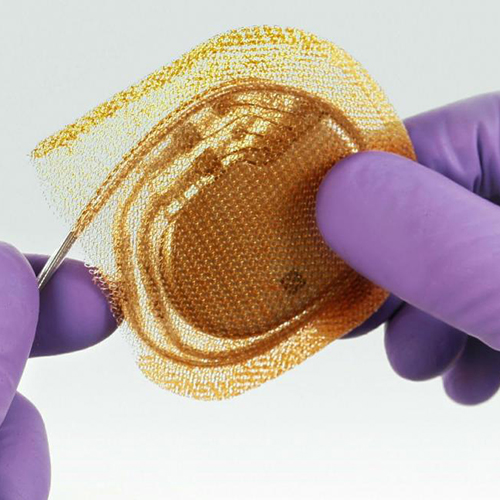

Per scongiurare la temuta “apocalisse antibiotica”", quel tragico scenario dominato da “superbatteri” resistenti ai farmaci, si stanno sviluppando nuove soluzioni e tecnologie. Come la speciale “cuffia” che avvolge pacemaker e defibrillatori impiantabili capace di rilasciare antibiotici. Si tratta di un dispositivo che si è dimostrato in grado di ridurre significativamente le infezioni associate agli interventi chirurgici, che in alcune categorie di pazienti calano anche del 90 per cento. Un risultato eccezionale presentato in contemporanea al congresso dell’American College of Cardiology a New Orleans e pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Lo studio che ne ha dimostrato le potenzialità ha coinvolto 256 ospedali e 776 cardiologi in Usa, Europa (Italia compresa), Asia e Nuova Zelanda. E' durato tre anni ed è statosvolto su 7mila pazienti, divisi in due bracci: nel primo i dispositivi erano stati impiantati con modalità tradizionali, nel secondo con la protesi avvolta dalla speciale “cuffia”, la membrana TyRx, che rilascia in maniera costante per circa sette-dieci giorni due antibiotici, rifampicina e minociclina. La “cuffia” viene poi assorbita in circa nove settimane. Ebbene, la percentuale di infezioni batteriche è stata abbattuta al 61 per cento se si conteggiano anche i pazienti a bassissimo rischio infettivo, ma è arrivata fino al 90 per cento per quei pazienti che per condizioni cliniche e altre cause hanno invece un rischio alto.

L’herpes labiale potrebbe non essere semplicemente un fastidioso disturbo che si presenta periodicamente e ripetutamente nel corso della vita. Quelle fastidiose vescicole che caratterizzano questa comune infezione, infatti, potrebbero essere collegate alla comparsa di patologie neurodegenerative, come il morbo d’Alzheimer. Uno studio dell’Università Sapienza di Roma, nei laboratori affiliati all’Istituto Pasteur Italia, in collaborazione con l’Istituto di Farmacologia traslazionale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Roma, l’Università Cattolica-Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS di Roma e l’IRCCS San Raffaele Pisana, ha dimostrato per a prima volta che le numerose recidive dell'infezione possono creare danni a carico del cervello. I risultati, pubblicati sulla rivista PLoS Pathogens, hanno aggiunto un importante tassello al filone di ricerca che da anni punta a chiarire il ruolo degli agenti microbici nell’insorgenza delle malattie neurodegenerative.

In quest’ultimo studio i ricercatori hanno dimostrato, nei topi, che riattivazioni ripetute del virus inducono la comparsa e l’accumulo nel cervello di biomarcatori di neurodegenerazione tipici della malattia di Alzheimer, quali il peptide beta-amiloide (principale componente delle placche senili), la proteina tau iperfosforilata (che forma grovigli neurofibrillari) e neuroinfiammazione. L’accumulo di questi biomarcatori molecolari di malattia si accompagna a deficit cognitivi che diventano irreversibili con l’aumentare del numero delle riattivazioni virali. “Le recidive delle ben note vescicole sono dovute al fatto che il virus si annida, in forma latente, in alcune cellule nervose situate fuori dal cervello”, spiega Anna Teresa Palamara del Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza e coordinatrice dello studio. “In seguito a diverse condizioni di stress (quali ad esempio infezioni concomitanti, calo delle difese immunitarie, esposizione a radiazioni ultraviolette, ecc.) il virus si riattiva, va incontro a replicazione e successiva diffusione alla regione periorale. In alcuni soggetti – aggiunge Palamara – il virus riattivato può raggiungere anche il cervello producendo in quella sede danni che tendono ad accumularsi nel tempo”.

Il trapianto è una lotta contro il tempo. I minuti sono contati e il rischio che gli organi diventino inutilizzabili è sempre molto alto. Specialmente quando si tratta dei polmoni, che sono tra gli organi più delicati, oltre a essere i primi a deteriorarsi quando il cuore del potenziale donatore smette di fumare. Normalmente i polmoni possono resistere 6-8 ore in attesa di essere trapiantati. Ma grazie a un gruppo di esperti del Policlinico di Milano oggi sappiamo che è possibile allargare questa risicata finestra temporale e portarla a oltre 30 ore. Si tratta di un primato a livello mondiale, ottenuto combinando le classiche tecniche di raffreddamento a procedure per “ricondizionare” e preservare l’organo. Questo potenzialmente apre a una nuova via per candidare sempre più organi al trapianto, accorciando di conseguenza anche le liste d’attesa per i pazienti.

Il nuovo percorso per “allungare” la vita dell’organo da trapiantare è stato applicato ad un giovane paziente colpito da una insufficienza respiratoria terminale legata alla fibrosi cistica. Lo scorso febbraio il paziente ha ricevuto due nuovi polmoni. Un intervento chirurgico di per sé usuale. La vera particolarità è contenuta in due fattori strettamente connessi: il primo è che il donatore, un uomo cinquantenne, era “a cuore non battente di tipo non-controllato o inatteso”, una modalità che in Italia è ancora poco utilizzata; il secondo è che i polmoni non potevano essere trapiantati subito e questo ha costretto gli specialisti ad una corsa contro il tempo per evitare che si deteriorassero. Il successo è stato possibile grazie alla combinazione di tecniche per la preservazione e il ricondizionamento dell’organo, che hanno permesso di triplicare la resistenza dei polmoni fuori dal corpo del donatore nell’attesa di essere trapiantati.

C’è una pietanza che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, specialmente in quelle dove si servono gli anziani: sono i funghi. Consumarne, infatti, 300 grammi o più settimana potrebbe aiutarci a mantenere giovane il nostro cervello. Più precisamente, mangiarli abitualmente ridurrebbe oltre il 50 per cento il rischio di sviluppare un disturbo cognitivo minore, ovvero una forma di lieve declino mentale che, in alcuni casi, può evolvere in Azheimer. A suggerire questa gustosa strategia per combattere l’invecchiamento del cervello è uno studio della National University of Singapore, pubblicato sul Journal of Alzheimer's Disease.

Il deterioramento cognitivo lieve rappresenta una sindrome neurologica che fa riferimento ad un declino cognitivo superiore a quanto previsto per età e livello di istruzione di un individuo, ma che lascia preservate le principali attività della vita quotidiana. Di conseguenza può essere inteso come una fase intermedia tra il normale invecchiamento e la demenza vera e propria. Colpisce generalmente dai 60 anni d’età in poi con un’incidenza che può raggiungere il 25,2 per cento nella fascia di età 80-84 anni.