Non è una bocciatura della dieta mediterraena, è semmai un segnale d'allarme sul peggioramento della qualità delle scelte alimentari complessive in relazione all'irrompere, quasi dieci anni fa, della più grave recessione del dopoguerra. Lo lancia un'indagine, pubblicata sul Journal of Public Health, e realizzata dai ricercatori italiani dell'Irccs Neuromed (col sostegno di una borsa della Fondazione Veronesi) di Pozzilli, in provincia di Isernia, istituzione di punta nella ricerca sulla salute alimentare, e in particolare sull'obesità.

Lo studio è stato condotto su oltre 1.800 italiani tra i 28 e gli 83 anni. E' emerso anzitutto che oltre una persona su cinque ha modificato le proprie abitudini alimentari a causa della crisi. Scomponendo poi quel dato su variabili socio-economiche e territoriale, l'incidenza è risultata massima tra le fasce più deboli. “La tendenza a modificare l'alimentazione per effetto della recessione risulta maggiore per chi vive al Centro o nel Sud Italia, ma anche fra le persone con un livello d'istruzione più basso o con reddito familiare medio-basso, fra i disoccupati e fra chi svolge lavori manuali”, spiega l'epidemiologa Marialaura Bonaccio.

Notevole, in particolare, l'impatto su uno dei capisaldi della dieta mediterranea, il pesce, il cui consumo è stato ridotto dal 68% delle persone che hanno vissuto un peggioramento delle proprie condizioni, mentre è rimasto stabile l'acquisto dei cibi a più buon mercato, e in particolare i cereali. Si è insomma introdotto un grave fenomeno di “discriminazione alimentare”, che rilancia l'urgenza di risposte adeguate, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e, più in generale, della lotta alle diseguaglianze.

L'effetto è anche sulla qualità dei prodotti acquistati, oltre che sulla quantità. “Alcuni ipotizzavano che la crisi potesse anzi diventare terreno fertile per limitare il consumo di alimenti non proprio benefici come prodotti lavorati, o 'osservati speciali' come la carne rossa”, nota Bonaccio, spiegando che l'indagine – così come uno studio analogo effettuato in Grecia – ha del tutto smentito tale ipotesi.

A essere smentito è anche l'ultimo Bloomberg Global Health Index, che quest'anno aveva promosso l'Italia quale “Paese al mondo dove la salute è migliore nonostante la crisi”. Che non fosse vero lo ha documentato tra l'altro un rapporto dell'Istat: siamo tra i più longevi, certo, e lo siamo anche grazie alla stessa dieta mediterranea, ma ci ammaliamo più spesso di altri, specie in età avanzata. E se questo avviene, è anche perché, a quanto pare, mangiamo peggio.

È un sottile quanto diffuso stereotipo, sovente rivendicato dalle donne. Quello di esser più “tenaci” all'irrompere di un'influenzetta, mentre l'altro sesso a volte si ritrova messo in ginocchio anche da un banale raffreddore o da un paio di linee di febbre. Ed è un preconcetto talmente esteso che in inglese sta nei dizionari, con la locuzione “man flu”, che descrive uno stato di lieve disagio, lamentato da molti maschi tragicamente, fino a denunciare pesanti influenze anche quando insussistenti.

Ora, un approfondimento canadese, pubblicato sul British Medical Journal, corregge il tiro, anche se per certi versi lo allunga. La smentita è sul fatto che l’uomo si lamenti invano, per qualche sorta di fragilità psicologica, mentre la realtà è che egli davvero soffre più del gentil sesso, per documentate ragioni fisiologiche.

Lo studio, firmato dal professor Kyle Sue, della Memorial University di Terranova, riesamina criticamente la letteratura scientifica pregressa in materia. Più un pamphlet, dunque, che una ricerca rivoluzionaria. Nondimeno, la conclusione è documentata ed eloquente: “Gli uomini hanno una risposta immunitaria più debole alle infezioni delle vie respiratorie e della febbre, con sintomi peggiori e rischi aumentati di finire in ospedale e di morire”.

Perché tanta debolezza? La colpa sarebbe del testosterone, che debiliterebbe l’uomo esponendolo ad un rischio maggiore di contrarre l’influenza, di sviluppare complicazioni fino a patologie respiratorie acute e perfino di ridurre l’efficacia della vaccinazione.

Dati da prendere sul serio, perché il permanere del pregiudizio può mettere seriamente a rischio la salute del genere maschile, inducendo a sottovalutare i suoi sintomi influenzali che viceversa meritano la dovuta attenzione e le necessarie cure.

Gli italiani tendono perlopiù a fidarsi e ad affidarsi al Servizio Sanitario pubblico, e del resto non potrebbero altrimenti, dati i costi per molti non sostenibili della sanità privata. Purtroppo, non è sempre una fiducia ben riposta. Lo documenta il rapporto annuale PIT Salute, relativo al 2016 (è il ventesimo), divulgato in questi giorni dalla più grande rete nazionale dei pazienti, Cittadinanzattiva, nel quale si lamentano disservizi e le troppe burocrazie, sullo sfondo di una preoccupante tendenza al risparmio del sistema sanitario nel suo insieme.

Tra le lamentele più diffuse, in vistosa crescita quelle sulle liste d’attesa (salite nell’arco di un anno dal 34,3% dei pazienti al 40,3%) e sugli alti costi dei ticket, con disagi per la mancata esenzione (segnalati dal 31%, 7 punti in più rispetto al 2015). Si attende di più, si spende di più, e si deve anche faticare di più con gli oneri burocratici. Oltre la metà delle persone coinvolte, ad esempio, lamenta problemi nella presentazione della domanda per il riconoscimento dell’invalidità, ed è costretta poi ad aspettare ben 7 mesi per la convocazione a prima visita, e altri 9 per la ricezione del verbale definitivo, mentre per l’erogazione dei benefici l’attesa arriva mediamente a un anno.

Il problema degli alti costi non esclude l’ambito farmacologico, il che rilancia l’urgenza del ricorso ai medicinali equivalenti, di identico principio attivo ma a minor prezzo rispetto ai brand, tanto da essere perorati dalla stessa Cittadinanzattiva in diverse campagne (inclusa “IoEquivalgo”).

Particolarmente critici alcuni aspetti relativi alla qualità dell'assistenza. In particolare, oltre la metà dei pazienti lamenta “dimissioni improprie” dopo un ricovero, come se l'ospedale avesse fretta di sbarazzarsi del caso, e quasi un terzo denuncia difficoltà a essere poi preso in carico dall'assistenza territoriale in sede di riabilitazione. Una buona notizia arriva invece sul fronte degli errori, diagnostici o terapeutici, percepiti in calo.

Curiosamente, l'ultimo aspetto – con relativi “scandali” - è proprio quello che tende a occupare di più le pagine dei giornali, mentre le problematiche lamentate dai pazienti sono generalmente ben altre, e strutturali. “I cittadini non ce la fanno più ad aspettare e a metter mano al portafoglio per curarsi, serve più Servizio Sanitario Pubblico, più accessibile, efficiente e tempestivo”, incalza Tonino Aceti, Coordinatore del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva, La ricetta indicata è semplice: servono più fondi per la Sanità, non di meno.

Che non sia usato come ennesimo alibi ma, a quanto pare, l’efficacia delle strategie anti- tabagismo è condizionata anche da fattori genetici, rilevabili tramite un semplice prelievo del sangue. Lo documenta una ricerca italiana, dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, pubblicata nei giorni scorsi anche su Scientific Reports (gruppo Nature).

Sono stati seguiti per dodici mesi 337 fumatori che hanno seguito una terapia orientata appunto a smettere. Il risultato è stato raggiunto dal 70% di loro, anche se, al riscontro al termine dell’anno, il “passo” è risultato definitivo solo nel 47% dei casi. La novità “clinica” è comunque nell’identificazione di alcune variazioni del Dna, localizzate nei geni che determinano i recettori della nicotina, i quali avrebbero un duplice impatto: sull’esposizione al rischio di dipendenza dalla stessa; ma anche sul livello di difficoltà ad abbandonare il fumo.

È il secondo aspetto qui a interessare, perché apre la strada a “strategie personalizzate” di emancipazione dal fumo, in funzione del proprio “codice genetico”. Si tratta del “primo passo verso l'individuazione di un profilo genetico individuale, sulla base del quale si potrà definire un percorso terapeutico di disassuefazione dal fumo il più personalizzato possibile”, spiega la ricercatrice Francesca Colombo, coordinatrice dello studio.

La letteratura scientifica sui gravissimi danni del fumo è abbondante (con una strage stimata ad almeno 6 milioni di morti l’anno), così come la “calibratura” degli effetti di breve e lungo periodo dell’atto di smettere. Nelle ultime linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention americani, si ricorda tra l’altro che il completo azzeramento dei rischi sanitari – rispetto ai non fumatori – viene raggiunto solo dopo vent’anni.

Attenzione, però, perché gli spauracchi sui tempi di un completo recupero, assieme all’intera narrazione sulle “grandi difficoltà” a smettere di fumare, di fatto suonano altamente scoraggianti, tanto da esser graditi alle multinazionali del tabacco, se non addirittura parte delle loro strategie di marketing. Smettere può invece essere relativamente facile, e la ricerca milanese è destinata a produrre strategie e attenzioni che semplificheranno ulteriormente il “passo”. Soprattutto, al di là del permanere di alcune “tracce” del danno nel lungo termine, la realtà è che il sollievo per l’organismo è immediato: lo stesso documento statunitense ricorda che a soli 20 minuti dall’ultima sigaretta si arriva a un ripristino delle funzionalità cardiache, che solo dodici ore di astinenza consentono una purificazione di polmoni e sangue, e che i livelli di nicotina si azzerano solo dopo tre giorni.

Esistono finalmente “ospedali a misura di donna”, almeno un po’ attrezzati alle esigenze specifiche di cura dell’universo femminile, e tuttavia “molti non si fanno ancora valutare”. Non è sempre colpa dei giornalisti se, nell’arco degli anni, riscrivono sul tema sostanzialmente lo stesso articolo, a volte perfino con lo stesso titolo: la notizia è purtroppo il perdurare della problematica, nonostante le campagne e le prese di posizioni, anche dai vertici della Sanità italiana.

Il primo dato che salta agli occhi dall’ultimo “censimento” (consultabile on-line) diffuso in questi giorni con un evento al ministero della Salute – a dieci anni dal primo - è infatti la ribadita riluttanza di molte strutture a prestarsi al questionario di circa 300 domande (suddivise in 16 aree specialistiche), sebbene promosso dal riconosciuto Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, e curato da una commissione coordinata dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi. Sono state interpellate un migliaio di strutture italiane, tra i circa 1500 ospedali e case di cura convenzionate, ma hanno risposto purtroppo solo in 324.

Il bicchiere, comunque, è anche “mezzo pieno”. Di quelle strutture, ben 306 sono state “promosse” (con prevalenza per le regioni del centro e soprattutto del nord, ma qualche eccellenza anche al sud e nelle isole), mentre all’ultimo sondaggio erano state 242. Morale, ha risposto perlopiù chi aveva qualcosa da dire, ed è una cifra in seppur timida crescita. Tra le strutture premiate, 52 hanno ottenuto una “stella”, 183 ne ha avuto due, altre 71 tre, con “menzione speciale” per tredici ospedali attrezzati di un percorso diagnostico-terapeutico dedicato alle donne anche nel delicato, quanto rilevante, ambito della cardiologia.

I criteri sono infatti quelli della presenza di aree specialistiche dedicate alla popolazione femminile, l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, ma anche l’offerta di servizi aggiuntivi, dalla telemedicina all’assistenza sociale. Sono insomma i capisaldi della “medicina di genere” che, come qui più volte segnalato, lungi da essere un concetto “ideologico”, muove dall’assunto che i due generi richiedono attenzioni fisiologiche e sociologiche specifiche, dalla diagnosi alla terapia, e perfino nella ricerca farmacologica.

“Non è un fattore politico ma scientifico”, ribadisce la stessa ministra Lorenzin, elencando gli obiettivi: “Il benessere riproduttivo, l’appropriatezza dell’assistenza nel percorso nascita e la promozione della salute della mamma e del suo bambino, l’informazione delle donne relativamente ai rischi collegati al periodo post-fertile come quello osteoporotico e cardiovascolare, oltre a tutte le politiche di prevenzione dei tumori e delle patologie sessualmente trasmissibili”.

Tra periodiche discussioni e non poche “fake news” sul tema generale dei vaccini (consigliati anche dai medici più critici verso il mondo farmacologico), con conseguenze negli ultimi anni sulla propensione a immunizzarsi, esiste qualche ragionevole quesito sull’opportunità o meno di vaccinarsi contro l’influenza per alcune categorie specifiche. È il caso, in particolare, delle donne in gravidanza. Va da sé che la miglior risposta è, anche in questo caso, quella condivisa tra medico e paziente, in relazione alle sensibilità e situazioni specifiche.

Qualche informazione di portata generale comunque c’è, tanto da trovare espressione anche in un bollettino aggiornato nei giorni scorsi dal Ministero della Salute. Ebbene, la vaccinazione per le donne incinte è, non solo consigliata, ma anzi raccomandata nel secondo e terzo mese di gravidanza, tanto da includerle nelle categorie “sensibili” (quali gli anziani, i bambini e gli adulti affetti da malattie respiratorie o cardiovascolari), per le quali è “offerta attivamente e gratuitamente”.

Le ragioni di questo sono state recentemente ricordate, ad esempio, sul Corriere della Sera, da Antonio Clavenna, dell’Istituto Mario Negri di Milano responsabile dell’Unità dell’Unità Farmaco-epidemiologia del Laboratorio per la Salute Materno-Infantile. Spiega che l’esistenza di rischi per il feto derivante da un’influenza della gestante sono ancora dubbi. C’è chi ipotizza un aumento di rischio di aborto prematuro o di aborto spontaneo, ma è un “riscontro non confermato in altre analisi”.

Il rischio però c’è e riguarda la gestante stessa, e questo coinvolge appunto gli ultimi sei mesi di gravidanza. In questa fase “l’organismo va incontro a modifiche che riguardano, tra l’altro, la circolazione sanguigna e l’apparato respiratorio, la donna in attesa si trova in una situazione di maggiore fragilità, per certi aspetti simile ad altri gruppi a maggior rischio di complicanze influenzali”. Insomma l’influenza andrebbe seriamente evitata, anche se, nota ancora l’esperto, l’immunizzazione diminuisce il rischio di ammalarsi, ma non lo azzera del tutto.

E per quel che riguarda gli eventuali rischi derivanti invece dal vaccino? Del tutto insussistenti, sia per la madre che per il nascituro. Rimane il quesito sul perché lo stesso Ministero confini la sua raccomandazione al secondo e terzo trimestre e non coinvolga il primo. La risposta è semplicemente in quanto già detto: anche se non sono mai emersi danni dal vaccino influenzale, si preferisce tenere una prudenziale, massima cautela, confinando gli appelli alle categorie più a rischio di complicanze per l’arrivo dell’influenza: le gestanti dopo il terzo mese di gravidanza sono tra queste.

La pianta è violacea, la spezia estratta è rosso fuoco, e dopo il passaggio in pentola si trasforma in quell’inconfondibile giallastro che tinge il nostro risotto alla milanese e migliaia di ricette asiatiche. La “magia” dello zafferano sembra però non limitarsi al colore (e al profumo), coinvolgendo altresì virtù terapeutiche, perfino dinanzi a una patologia estesa quanto per certi versi ancora misteriosa, ossia la più diffusa delle forme di demenza.

Non è una novità assoluta che lo zafferano abbia potenziali benefici verso l’Alzheimer, alcuni studi, soprattutto statunitensi, lo hanno già ipotizzato negli ultimi anni e in Iran, il suo principale produttore mondiale, li si rivendica da sempre nelle tradizioni locali.

L’ultima conferma scientifica arriva però dal nostro Paese, e appare anche tra le più convincenti e specifiche. La si legge sul Journal of the Neurological Sciences, in uno studio a firma del Laboratorio di Neurogenetica del Centro Europeo di Ricerca sul Cervello (Cerc) dell’Irccs Santa Lucia di Roma, che ha avuto come presupposto proprio nelle conoscenze acquisite sull’“enorme potenziale neuro-protettivo” della spezia. “Lo zafferano contiene potenti antiossidanti e molecole bioattive, quali crocine e crocetine”, spiega infatti il direttore del Cerc, Antonio Orlacchio. Da qui la sperimentazione, effettuata dapprima in vitro sulle cellule immunitarie di 22 pazienti con un declino cognitivo ancora lieve, e poi su alcuni roditori anziani, facendo leva, in particolare, sulla “trans-crocetina”, uno dei componenti attivi dello zafferano.

È così emersa la sua capacità di attivare un enzima di degradazione cellulare, chiamato catepsina B, che aggredisce la proteina tossica beta-amiloide, il cui accumulo è il principale indiziato della morte delle cellule nervose, e quindi dell’offuscamento cerebrale del malato di Alzheimer. “Il tutto senza che a livello cellulare sia emersa alcuna forma di tossicità”, nota soddisfatto Orlacchio.

Niente effetti avversi ed elevati potenziali terapeutici, dunque. L’orizzonte di un farmaco anti-Alzheimer ricavato dallo zafferano sembra concreto e abbastanza vicino. Serviranno ulteriori approfondimenti, e naturalmente il passaggio sperimentale in vivo sui pazienti. Secondo il direttore del Cerc, il potenziale sarebbe alto soprattutto per quelli affetti dalla forma non ereditaria della patologia, che è la più diffusa.

Se ci fanno schifo, ora abbiamo qualche motivo scientifico in più. Una ricerca della Penn State University (supportata dal governo di Singapore), pubblicata su Scientific Reports, ha accertato la capacità delle mosche, “ben superiore a quanto finora pensato, anche dalle autorità di salute pubblica”, di trasportare e diffondere centinaia di batteri, inclusi alcuni assai nocivi per la salute umana. Si tratta, cioè, dell’evidenza scientifica riguardo al ruolo di questi insetti come “potenti vettori di gravi patogeni”, avvertono gli studiosi americani.

Sono stati esaminati 116 esemplari della specie “Musca” domestica, presenti ovunque, nonché mosconi, detti “Chrysomya megacephala”, presenti perlopiù nei Paesi equatoriali. In questi ultimi sono state identificati 310 tipi diversi di batteri, nelle prime, che volano anche nelle nostre case, addirittura 351. Complici la loro attitudine a nutrirsi e toccare le feci e altre fonti “sporche”. E tra i batteri, ve ne sarebbero di molto pericolosi, quali l’Helicobacter pylori, foriero di gastriti e ulcere, e forse anche il cancro gastrico.

Un aspetto, giudicato “sorprendente” dagli stessi studiosi, è che la presenza batterica è risultata impennarsi negli ambienti urbani. Inducendoli a un sinistro monito: “E’ bene che pensiate due volte a mangiare un’insalata di patate a un picnic”, e se proprio vi piace il picnic, meglio una sana campagna che l’illusione inquinata di un parco urbano, dicono.

“È il primo studio capace di captare l’intero contenuto microbiotico del Dna di questi insetti”, rivendicano i ricercatori americani. Gli organi trasportatori più efficaci sarebbero le ali e, soprattutto, le zampe. A quanto pare, anche quando volano, “i batteri sopravvivono al viaggio, crescendo e riproducendosi sulle loro superfici”, lasciando a ogni tappa “una traccia di colonie microbiotiche”, quantomeno se trovano adeguata dimora molecolare nelle nuove superfici.

Allarmismi a parte, non tutti i mali vengono per nuocere, anzi. Tale “capacità” delle mosche potrebbe renderle una sorta di “droni viventi”, funzionali a un “sistema di early-warning delle malattie”. Potrebbero essere cioè utilizzate come indicatori della popolazione virale e batterica dei diversi ambienti, inclusi quelli più piccoli. Insomma, come negli avventurosi film d’animazione a lieto fine, le mosche potrebbero essere trasformate da insidie patogene a preziose sentinelle ambientali. A patto di saperle usare.

Tra eventi informativi, distribuzione di profilattici al supermercato (Coop), video promossi dal ministero della Salute (testimonial Giulia Michelini e Dario Vergassola), convegni scientifici e un’ampia copertura dalla stampa italiana, la Giornata Mondiale della lotta all’Aids, ricorsa lo scorso primo dicembre, ha segnato un oggettivo successo sul piano della divulgazione. Che forse è l’ambito più importante per una patologia su cui la scienza ha fatto molti passi avanti in tema di diagnosi e cura, ma che sconta ai giorni nostri un problema di ingiustificata sottovalutazione.

“L’Onu ci dice che l’Aids può essere sconfitto entro il 2030 se si mettono in atto tutte le opportunità di prevenzione e trattamento disponibili, assicurando a tutti e tutte parità e dignità di trattamento”, nota la Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids (Lila), che ha tra l’altro celebrato i suoi trent’anni di attività, rinnovando il suo appello fondamentale: “pregiudizi, stigma e disinformazione sono i primi nemici della prevenzione e della salute”.

Nemici che negli ultimi anni hanno rialzato la testa: “Il numero annuo di nuove infezioni non cala in modo significativo da oltre un decennio”, nota il presidente Lila Massimo Oldrini, chiamando esplicitamente in causa “un progressivo calo dell’attitudine a proteggersi nei rapporti sessuali”. Nel dettaglio, sono state effettuate l’anno scorso 3.451 nuove diagnosi di infezione da Hiv, in diminuzione solo lieve, specie per quel che riguarda gli under 25. E la causa è stata identificata nel l’85,6% dei casi in rapporti non protetti.

Il problema riguarda solo i giovanissimi? Tutt’altro. L’età media del contagio è stata calcolata sui 39 anni tra gli uomini e attorno ai 36 per le donne. È insomma un difetto generalizzato, che si traduce in un fenomeno amplissimo di persone affette senza saperlo. Oltre la metà dei 778 nuovi casi di Aids nel 2016 e risultato costituito da pazienti che non erano neppure coscienti di essere sieropositivi.

Gli strumenti per un’inversione di rotta ci sono, dalla presenza di semplicissimi test diagnostici eseguibili in pochi minuti nelle farmacie italiane, all’efficacia terapeutica di molti medicinali odierni, inclusi gli “equivalenti”.

All’evidenza, però, la svolta coinvolge innanzi tutto quel fenomeno di “ritorno d’ignoranza” degli ultimi anni sulla malattia e sulla prevenzione, ossia sulla necessità di “proteggere” i propri rapporti sessuali. L’obiettivo del 2030 dipende anche – anzi, prima di tutto – da ciascuno di noi.

Oltre due secoli nella cultura filosofica britannica si affermò la dottrina etica dell’utilitarismo che tra l’altro identifica il bene con il piacere e la felicità per il maggior numero di individui.

Il tema continua a essere oggetto di specifiche analisi a livello mondiale, anche in ambito medico-scientifico. In Danimarca (con collaborazioni internazionali) è stato creato un “Happiness Research Institute”, che adesso ha completato un apposito “World Psoriasis Happiness Report 2017”, per rilevare comparativamente il livello di “felicità” tra le persone affette da questa patologia.

L’indagine ha coinvolto anche l’Italia, che risulta purtroppo agli ultimi posti in classifica: 16esima sui 19 Paesi avanzati considerati. I pazienti italiani sarebbero mediamente “più stressati tristi degli altri”. L’aspetto interessante della classifica sta nelle variabili che l’hanno determinata, perché su alcuni aspetti la graduatoria in realtà si rovescia: nel nostro Paese a pesare negativamente è soprattutto il livello di assistenza nel suo insieme.

I sintomi più tipici, quali la comparsa di arrossamenti, chiazze e desquamazioni potrebbero suggerire la presenza di un “fattore culturale” legato all’enfasi sull’“estetica” nel nostro Paese, e alle percezioni correlate di un possibile stigma in proposito. Ad esempio, al pari degli altri Paesi, l’incidenza delle desquamazioni sul grado di felicità è inferiore a quello procurato dalla comparsa di problematiche articolari.

Più eloquente ancora, la sensazione di “solitudine” sociale legata alla patologia non è maggiore nel nostro Paese, ma anzi inferiore: coinvolge il 28% dei malati di psoriasi, mentre nel Regno Unito, ad esempio, si arriva al 48%. Analogamente, la maggioranza dei pazienti italiani valuta positivamente il livello di competenza e comprensione sulla loro condizione nel medico curante. Insomma, l’indagine sembra confermare la permanenza in Italia di una rete sociale di sostegno, che include il medico di base.

Cos’è che allora non va nella percezione degli italiani, tanto da collocarli agli ultimi posti negli indici complessivi di “felicità”? Il difetto più vistoso sta nella sfiducia nell’aiuto fornito dal Servizio Sanitario Nazionale. La media globale è intorno alla metà dei pazienti, in Italia si sale a due terzi. E’ solo un questionario e, benché esteso, non esaurisce certo l’esame della problematica, ma il contrasto emerso tra il sostegno “di prossimità” ricevuto e quello scarsamente percepito dal sistema-sanità nel suo complesso è un’indicazione che converge con altri studi analoghi.

Una curiosità a margine: sul sito dell’Istituto danese c’è una sezione che pone il quesito: “Come posso diventare più felice?”. La risposta sembra disarmante: “Purtroppo non abbiamo nessun consiglio, suggeriamo alle persone di chiedere aiuto personale ai professionisti della salute”. In realtà è la risposta esatta, ed è quella che ogni serio portale di informazione sanitaria dovrebbe fornire. Giornali e web possono e devono informare, ma le risposte e le terapie vanno cercate solo di concerto con il proprio medico.

C’è chi tira in ballo l’eccesso di partite, chi i nuovi scarpini che solleciterebbero troppo le articolazioni, chi la qualità dei terreni di gioco, inclusi i nuovi campi sintetici. Si discute, talvolta tra gli addetti ai lavori si litiga anche, ma sta di fatto che per i calciatori, a iniziare dai professionisti, i conti non tornano mai.

Gli infortuni ai crociati, anche gravi e reiterati sul medesimo atleta, sono in aumento e a primeggiare nell’amara classifica, secondo l’Uefa, è proprio il campionato italiano.

Su questa tematica ha preso il via nei giorni scorsi all’Università Campus Bio-Medico di Roma un apposito Master biennale di Secondo Livello in Traumatologia dello sport, che naturalmente interesserà non solo l’universo professionistico. Nel 2011 l’Istituto Superiore di Sanità ha documentato 300mila infortuni muscolo-scheletrici e articolari l’anno - in quasi la metà dei casi dovuti al calcio o al calcetto - che hanno determinato oltre 15mila ricoveri ospedalieri.

Dietro ai dati allarmanti non mancano peraltro un paio di buone notizie. La prima è che le tendenze all’aumento riflettono tra l’altro un incremento delle persone che svolgono attività fisica, anche in età molto avanzata, nonché il progressivo miglioramento dei trattamenti articolari, ortopedici e farmacologici, di prevenzione e di cura. La seconda è che l’attività fisica è di per sè foriera di miglioramenti capaci di incidere sulla stessa salute articolare.

In proposito, il co-direttore scientifico del Master, Vincenzo Denaro, cita uno studio recente, da cui emerge come l’attività motoria sia anche in grado di attivare due ormoni (l’irisina e l’osteocalcina, che a sua volta stimola le gonadi maschili a produrre testosterone), i quali, oltre a favorire lo sviluppo della massa muscolare, agiscono sul buonumore, con ricadute fisiologiche. “L'attività fisica - ricorda Denaro - è uno dei migliori presidi di carattere non farmacologico per la stimolazione della fase osteoblastica e quindi del metabolismo osseo, rappresentando uno dei migliori rimedi naturali per l'osteoporosi”, spiega l’ortopedico.

Il punto è che non bisogna esagerare, come emerge chiaramente tornando al professionismo. Una corposa indagine dell’Università di Nottingham sugli ex calciatori professionisti britannici ha rivelato che la loro esposizione all’artrosi e ad altre problematiche articolari è triplicata rispetto al resto della popolazione, il che chiamerebbe in causa il logorio dei “micro-traumi ripetuti” nell’ambito dell’attività sportiva pregressa. Rischi di infortuni, ma dunque anche problemi di lungo termine. Troppe partite, tempi di recupero scarsi, allenamenti non “calibrati: le cause possibili sono tante e (come il nostro corpo) vanno guardate nel loro insieme, con un approccio “olistico”. Non mancano, comunque, alcune colpe specifiche. “Nel nostro Paese esistono grandi centri che tentano di uniformare la loro attività agli standard europei, ma troppi invece sperimentano per conto loro”, denuncia il direttore del Master Rocco Papalia. E i risultati poi si vedono sul campo da gioco.

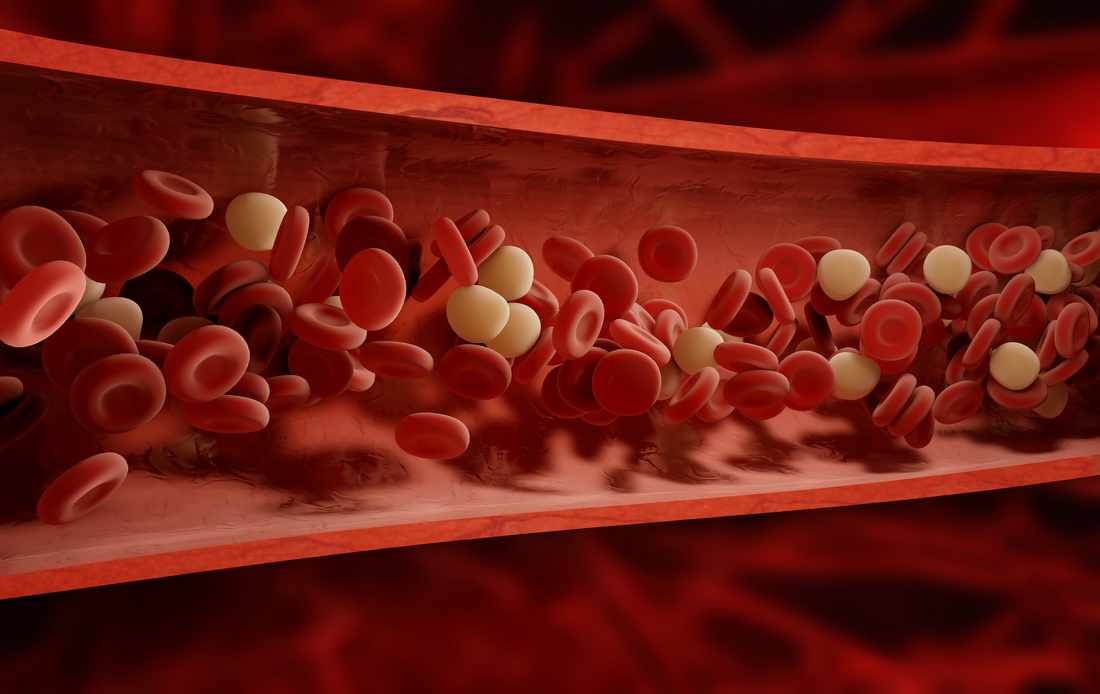

C’è un drammatico paradosso, segnalato da un’indagine dell’Associazione Lotta alla Trombosi (Alt): solo un italiano su tre sa cosa sia la “trombosi”, evento che colpisce circa 600mila italiani l’anno (il doppio dei tumori) e ne uccide almeno 230mila. Si tratta di una condizione determinata dalla coagulazione del sangue nelle arterie o nelle vene da cui ha origine un “trombo”, ovvero un grumo, che può avere conseguenze gravissime: ad esempio un infarto (se il trombo ostruisce un’arteria coronarica o altre che nutrono il muscolo cardiaco), un’ischemia cerebrale o ictus (se raggiunge la carotide), o anche l’amputazione della gamba (se si forma nel cuore e si frammenta in emboli che bloccano le arterie degli arti inferiori).

Un capitolo particolare - segnala l’Alt - è poi quello relativo ai bambini: ad esserne colpiti sono uno su 50 mila, ma il dato si quintuplica per il piccoli ricoverati, specie per problemi cardiovascolari o tumorali, con l’aggravante di un difetto diffuso di diagnosi precoce.

Con questo obiettivo l’Associazione ha istituito da sette anni un apposito “Registro Italiano delle Trombosi Infantili” (Riti): “Con esso abbiamo raccolto dati preziosi, con la collaborazione di tutti i centri pediatrici ospedalieri italiani, e ora i medici iniziano a diagnosticare di più questi casi”, racconta uno dei suoi fautori, Paolo Simioni, dell’Università di Padova. Il Registro è un progetto che vive di contributi volontari, per questo è stato rilanciato in questi giorni, in occasione del “Black Friday”.

Effettuando una donazione di 20 euro (l’Iban è IT67C0311101626000000013538) si può ricevere l’“Agenda del cuore 2018”, a carattere informativo, contribuendo concretamente alla sfida della prevenzione: “In almeno un caso su tre – nota ancora l’Alt – la trombosi può essere evitata, e questo riguarda tutti”. Fondamentale, anche in questo caso, un corretto stile di vita: un’alimentazione equilibrata, senza eccessi – siano essi carboidrati o proteine – e con tanta frutta e verdura; naturalmente evitare l’alcol, il fumo e altre droghe. E soprattutto il movimento, perché la sedentarietà è la migliore alleata della trombosi.

Un'altra “giornata mondiale”, dedicata stavolta al pancreas, e motivata, anzitutto, dalle cifre assai preoccupanti. I tumori in proposito sono incrementati del 60% negli ultimi anni in Italia. 8600 furono diagnosticati nel 2002, quest'anno sono stimati a quasi 14mila. Le ragioni sono molteplici, dall'invecchiamento della popolazione ad alcune cattive abitudini, tra il fumo (l’indiziato numero uno), la sedentarietà e sregolatezze alimentari. Ma all'elenco va purtroppo aggiunta anche una serie di criticità strutturali in ambito sanitario.

Tra le “luci viola” accese simbolicamente in 27 Paesi del mondo, e gli eventi organizzati in varie città italiane - in particolare Roma, Milano, Napoli e Verona - da parte dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica e di diverse associazioni di pazienti, non è mancata infatti qualche parola di vera e propria denuncia. Anzitutto, il 95% dei pazienti italiani non è curato in centri specializzati, e questo è particolarmente grave per una patologia su cui l'intervento è delicato e ad alto rischio di complicanze.

“Inaccettabile”, commenta il direttore del Centro del Pancreas dell'IRCCS San Raffaele di Milano Massimo Falconi, notando che sono meno di venti i centri in Italia che eseguono più di tredici interventi l'anno. La questione dei “volumi” sembra centrale. “Un’analisi dei dati raccolti dal Ministero della Salute ha mostrato che in un ospedale con poca esperienza in chirurgia pancreatica, il paziente ha un rischio di morire 5 volte maggiore”, spiega.

Pochi i centri, e poche anche le risorse. Sebbene sia tra i tumori più diffusi, “il carcinoma pancreatico riceve meno del 2% di tutti i finanziamenti per lo studio del cancro in Europa”, lamenta Rita Vetere, Vice Presidente dell'Onlus Salute Donna, invocando “una chiamata alle armi che vada dalla ricerca alla prevenzione, intesa come attenzione alle terapie e agli stili di vita”. A proposito di questi ultimi, emerge un dato interessante: a differenza di altre patologie, sul pancreas la situazione è migliore nel Sud Italia, con circa il 27% di casi in meno rispetto al Nord, e il fenomeno è attribuito perlopiù alla dieta mediterranea, e in particolare a un maggior consumo di verdura e frutta fresca.

Le criticità suddette si riflettono sui dati sulla speranza di vita dei malati italiani, globalmente migliore sull’insieme dei tumori rispetto agli altri Paesi del Vecchio Continente, ma con l’eccezione proprio del pancreas. Esso presenta delle difficoltà oggettive anche in materia di possibilità di diagnosi precoce, ma proprio per questo gli esperti invocano un salto nell’attenzione pubblica al fenomeno. Sul piano scientifico, non mancano le novità, specie in materia di nanotecnologie. Il direttore di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona Giampaolo Tortora cita il caso del “paclitaxel legato all’albumina formulato in nanoparticelle”, dotato di un meccanismo di trasporto innovativo che “riesce ad arrivare alla radice del tumore”, rallendando la proliferazione della malattia, se non addirittura fermandola. Si tratta però di fare presto e meglio, anche dal punto di vista organizzativo.

Si chiama Graziano Pinna, originario di Oristano, laureato a Cagliari, con una carriera internazionale incentrata prima a Berlino e, ora, all’Università dell’Illinois, a Chicago, dove dirige uno dei più sofisticati laboratori mondiali per gli studi ormonali. È ritenuto un massimo esperto nella ricerca su depressione, ansia, sindromi post-traumatiche, specie per le sue ricerche su un particolare neurosteroide, chiamato “allopregnanolone” (o “allo”), prodotto dal cervello, scoprendone il ruolo nella regolazione del comportamento emotivo, e anche nella mediazione dell’azione farmacologica dei medicinali ansiolitici.

L’ultima novità in proposito, illustrata sulla rivista Neuropsychopharmacology, mette in relazione l’ambito depressivo con quello dei disturbi alimentari, e individua il nesso proprio in questo derivato dell’ormone femminile progesterone, che solitamente alimenta un umore positivo, di benessere. Già dimostrato che il suo difetto è associato ad alti rischi di depressione, ora emerge quanto esso sia a sua volta associato all’anoressia o, viceversa, all’obesità.

Gli studiosi americani coordinati da Pinna hanno coinvolto 36 donne, un terzo anoressiche, un altro terzo di peso normale, le altre in sovrappeso. Un aspetto cruciale è qui che nessuna aveva ricevuto diagnosi depressive o aveva ricevuto farmaci in proposito e, anche al seguito di esami specifici su altre variabili ormonali, non risultavano esposte a tali problematiche.

Il risultato delle analisi è che i livelli di allo erano inferiori del 50% nel primo gruppo rispetto al secondo, e, per quel che riguarda le persone in sovrappeso, il divario saliva addirittura al 60%. In altri termini, a parità di altre condizioni, il disturbo alimentare mette a rischio la presenza di tale ormone, fenomeno che può implicare effetti depressivi. Spesso si è argomentato che è il “problema psicologico” a provocare quello alimentare, ma qui si dimostra che vale anche il contrario.

Al di là degli approfondimenti che saranno necessari per capire meglio, e con sperimentazioni su più ampia scala, il dettaglio dei rapporti di causa ed effetto, la realtà che qui emerge è quella di una problematica ormonale associata a quella alimentare, con ricadute sui disturbi d’ansia. Interessante di per sé, ma rilevante anche, e forse soprattutto, per la ricerca. “Farmaci che incrementassero l’efficacia degli enzimi che convertono il progesterone in allo possono essere cruciali”, spiega Pinna. Alla cura delle sindromi depressive e, vista la correlazione, anche all’aiuto verso quelle alimentari.

Migliaia di consulti, un massiccio lavoro di informazione e sensibilizzazione, confronti tra addetti ai lavori e pazienti. L’appena trascorsa 26esima edizione della Giornata Mondiale del Diabete ha ribadito l’attenzione di molti al problema, ma anche la permanenza di diverse criticità, anzitutto sui numeri. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) i diabetici nel 1980 erano 108 milioni, oggi sono almeno 422 milioni, con proiezioni che sfiorano i 650 milioni nel 2040, nonché costi altissimi e crescenti, per le persone e i bilanci sanitari.

I dati riflettono solo marginalmente l’aumento della popolazione, indicano piuttosto un progressivo aumento dell’esposizione all’iperglicemia (eccesso di zucchero nel sangue) per il mutare degli stili di vita, specie in ambito alimentare. La prevalenza in Italia è del 5,3% (ma secondo la Società Italiana di Diabetologia, Sid, è addirittura al 6,2%), ed è circa raddoppiata rispetto a 37 anni fa.

Non mancano le speranze di un’inversione di tendenza innescata dalla scienza. Di questi giorni ad esempio l’annuncio degli studiosi dell’Università di Milano (in collaborazione con Harvard), che sarebbero riusciti a ottenere la remissione del diabete di tipo 1 in un modello murino tramite l’infusione di “cellule staminali ematopoietiche ingegnerizzate”, rilanciando gli orizzonti promettenti della ricerca in tale ambito, ma, nell’attesa delle agognate ricadute cliniche il quadro rimane preoccupante.

L’ultimo rapporto della stessa Sid, redatto previa un’osservazione di oltre 10 milioni di italiani, pur riscontrando “ampie aree di miglioramento e la cura del diabete”, rileva problematiche che chiamano in causa anche i medici e ai pazienti. Ai primi si invoca un “maggiore rigore prescrittivo”, ai secondi una maggiore attenzione e aderenza terapeutica; tra l’altro, si nota che solo “la metà delle persone con diabete esegue il monitoraggio glicemico domiciliare”. Inoltre, si raccomanda di tenersi alla larga dal proliferare di “fake news” che disseminano improbabili “miracolosi” rimedi, e di far sempre riferimento all’esperto per le proprie scelte di cura.

Ma questo vuol dire anche un’altra cosa, assolutamente cruciale: serve un salto in avanti nella comunicazione tra pazienti e operatori, con l’ausilio dei suoi strumenti più moderni. “L’assistenza dovrà evolvere verso un approccio più razionale e moderno, indirizzandosi in remoto, grazie dalle tecnologie digitali”, spiega Domenico Mannino, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi. Sperimentazioni di sistemi di telefonia e app per aiutare i pazienti a gestire il diabete e a comunicare tempestivamente coi medici sono del resto già in atto perfino in aree difficili del pianeta, col sostegno dell’Oms, che rivendica: “col Ramadan, tra India ed Egitto, abbiamo raggiunto 175mila persone”.

È un disagio esteso quanto sottaciuto, sul quale però è grave la sofferenza dei bambini coinvolti, e anche dei loro genitori. Fare la pipì a letto è un disturbo che può gravemente inficiare l’autostima dei piccoli, nella delicata età della crescita. Il problema di fondo è che permane un tabù degradante, e che questo tabù si alimenta di un concetto, a volte anche tra gli adulti e, quantomeno nel recente passato, perfino tra gli addetti ai lavori, ossia che esso sia dovuto a una qualche sorta di profondo stress, trauma o disturbo psicologico.

Preconcetto completamente sbagliato, hanno rimarcato in questi giorni gli esperti riuniti in un convegno al Senato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps). Lo stress, la scuola, il freddo, le liti o le separazioni domestiche possono incentivare il fenomeno, ma nell’opinione oramai prevalente degli specialisti, non ne sono affatto la causa primaria.

E al preconcetto errato se n’è accompagna un altro, quello per cui ci sia poco o nulla da fare. Tutto questo, incrociato col permanere del tabù, alimenta una tendenza purtroppo ancora troppo diffusa tra le famiglie: quello che non si affronta realmente e pragmaticamente il problema, mentre il bimbo avrebbe serio bisogno di aiuto, dai genitori, e i genitori dal pediatra. “Ritardare di affrontarlo ha ripercussioni importanti: il bambino che ha paura di bagnare il letto, spesso si vergogna, è frustato, può aver problemi di autostima, dorme poco o male, con ripercussioni anche sul rendimento scolastico”, avverte il presidente della Sipps Di Mauro.

Sul da farsi, non mancano i consigli di “rimedi naturali” (oltre al quello psicologico di tutelare comunque la serenità del bambino). Ci sono i fiori di Bach, le tisane, di camomilla o tiglio, che aiutano il rilassamento, da consumare comunque non subito prima di coricarsi, per non riempire la vescica. Idem per l’orario delle cene, in cui l’acqua va bene, mentre sono da evitare pesanti brodi o cibi troppo salati. Naturalmente, svuotare del tutto la vescica e magari concentrarsi un po’ sull’obiettivo di non bagnare il letto.

Tutto questo però può non bastare, ma a quel punto l’imperativo è quello di non scoraggiarsi, perché i rimedi, per l’appunto, ci sono. Il disturbo è anzitutto fisiologico, e può anche banalmente derivare da un eccesso di profondità del sonno che azzera “l’allerta” della pipì in arrivo. In quanto fisiologico, esistono risposte mediche. “Per esempio con soluzioni farmacologiche capaci di regolare il traffico di acqua a livello renale, alterato nei bambini con enuresi”, spiega Maria Laura Chiozza, urologa a Padova. A cinque anni, mediamente, “si impara a fare la pipì”, e anche a trattenerla, ma fra i cinque e i quattordici anni sono oltre un milione gli italiani coinvolti nel disturbo. Troppi, per quel che soffrono, e per quel che si può fare.

http://www.repubblica.it/salute/2017/11/07/news/enuresi_bambini-180496950/

La strada era e rimane lunghissima, le ultime novità annunciate dagli scienziati oltreoceano non trovano ancora consenso tra gli addetti ai lavori, e in ogni caso serviranno ancora anni di controprove e approfondimenti. Nondimeno stanno emergendo alcuni esiti intriganti dalla ricerca i quali, se confermati, potrebbero rivoluzionare gli orizzonti della lotta all’Alzheimer. Che, insieme alle altre forme di demenza, colpisce oltre 1 milione e 200mila persone, con prospettive destinate ad aggravarsi con l’invecchiamento medio della popolazione.

Dall'Università californiana di Stanford arriva la notizia dell'esito di un esperimento, condotto su un gruppo (limitato) di 18 pazienti affetti dalla patologia, tra i 54 e gli 86 anni, sottoposti per un mese a infusioni settimanali di plasma da soggetti più giovani, tra i 18 e i 30 anni. La novità sta nell'effettuazione del test sulle persone, in quanto finora avevano essenzialmente interessato gli animali, lasciando parecchi dubbi sull'efficacia e sicurezza terapeutica nel passaggio all'uomo.

Il risultato annunciato è parzialmente positivo, riscontrando miglioramenti (rispetto a un gruppo di controllo sottoposto a placebo) quantomeno nell'esercizio di alcune azioni quotidiane, quali la spesa e la preparazione del cibo. Ancor più rilevante, non è emerso alcun temuto effetto avverso, sebbene i critici avvertano sull'ipotesi che tali infusioni possano condurre, nel tempo, a un'eccessiva stimolazione immunitaria, con eventuali effetti neurologici e danni ad altri tessuti.

Un'altra novità arriva dal Canada, dall'Università di British Columbia, a Vancouver, che, con una pubblicazione sulla rivista Nature, perora perfino l'ipotesi che l'Alzheimer possa essere “contagioso”, tramite proprio una trasfusione di sangue. L'ipotesi iniziale scaturiva dalla similitudine patogenetica con malattie da “prioni”, come la cosiddetta “mucca pazza”, potenzialmente trasmissibile (tant'è che per anni sono state vietate in Italia le donazioni da parte di soggetti presenti nel Regno Unito nel periodo di massima diffusione, circa una trentina d'anni fa).

Al dunque, per la prima volta (test analoghi non avevano dato in precedenza esiti significativi) è risultata a una sperimentazione animale la possibilità concreta di tale trasmissione. “Si è dimostrato che la proteina beta-amiloide penetra nel sangue e nel cervello da un altro topo e causa segni di Alzheimer”, annunciano gli scienziati. Serviranno altri riscontri, ma se emergessero conferme anche per le persone si aprirebbero spiragli inediti per la ricerca.

Ci siamo occupati recentemente del problema di alcuni eccessi e sovrapposizioni nelle prescrizioni di medicinali in ambito ospedaliero, lamentate dalla Società Italiana di Medicina Interna, con ricadute negative e circoli viziosi in tema di appropriatezza e aderenza terapeutica, fino talora a mettere a rischio l’efficacia dei medicinali stessi, con la complicità del “fai da te” dei pazienti nel loro impiego e la crescente diffusione del mercato farmacologico illegale, specie sui canali del web.

Più specificamente, abbiamo notato come tali problematiche abbiano un impatto su uno degli aspetti più critici della medicina contemporanea, quella dell’antibiotico-resistenza. A tale proposito, un aspetto particolarmente critico è l’abuso di antibiotici somministrati agli animali da allevamento, anche quando sani.

Ebbene, un inedito raggruppamento di tantissime associazioni, sindacati, fondazioni e perfino imprese (da Legambiente a Cittadinanzattiva, da Cgil ad Altroconsumo, dal Wwf a Slow Food), ha proposto un decalogo e chiesto di aggiornare il Piano nazionale proposto dal governo sull’antibiotico-resistenza, con particolare riferimento all’uso degli antibiotici in zootecnia. Viene chiesto, soprattutto, un divieto all’“uso routinario” o “preventivo” degli antibiotici, specie per i trattamenti di gruppi in cui nessun animale è malato.

Ma a scendere in campo è ora anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che già tre anni fa aveva denunciato: “Il problema è così grave da mettere a rischio le conquiste della medicina moderna”. E ora rilancia, con un duro monito sull’abuso negli allevamenti. “Stop all’uso di antibiotici negli animali d’allevamento sani, al fine di prevenire il grave fenomeno dell’antibiotico-resistenza nell’uomo”, raccomanda l’Oms, notando che in alcuni Paesi l’utilizzo animale arriva all80% del consumo totale di antibiotici. “Bando totale all’uso negli animali per favorire la crescita o per prevenire malattie in assenza di diagnosi”, si legge.

Il fenomeno, che purtroppo è prassi diffusa, “è una minaccia alla sicurezza altrettanto grave di un’epidemia improvvisa e mortale”, spiega il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus. Qualche restrizione sarebbe già in atto in sede europea, da undici anni è bandito l’uso degli antibiotici per promuovere la crescita degli animali, e vengono suggerite alternative per la prevenzione delle malattie, da un miglior uso delle vaccinazioni a condizioni igieniche e di vita più adeguate. In altre parole, è il caso di trattarli meglio, altrimenti saremo anche non infine a pagare, con la nostra salute.

I tumori restano la principale causa di morte in Italia, dopo le malattie cardiovascolari, eppure non mancano le buone notizie, anzitutto dai buoni esiti della ricerca. Emerge dalla campagna dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, chiamata “I giorni della ricerca”, ora prorogati al “mese” in corso, che documentano come i passi in avanti, nell’epoca delle strette di bilancio ma anche della generosità dimostrata da milioni di italiani, abbiano un impatto reale sulle speranze di cura.

Un numero verde (il 840 001 001), un altro per gli sms (il 45510), iniziative in piazze, scuole e Università, una cerimonia al Quirinale, testimonial illustri, specie dallo sport (quali Alessandro Del Piero) e una buona copertura radio-televisiva dall'emittente pubblica. Si rinnova così la corposa mobilitazione che l'anno scorso ha conseguito la raccolta di ben 102 milioni di euro, grazie a 4,5 milioni di piccoli donatori, destinati a 680 progetti di ricerca e programmi di formazione per oltre cinquemila ricercatori.

Una generosità tutt'altro che vana, viste le ricadute sull'efficacia terapeutica. I dati raccolti dall'Associazione Italiana Registri Tumori sulle persone che ricevono una diagnosi tumorale restano drammatici: ogni giorno mille italiani colpiti, con leggera prevalenza tra gli uomini, sicché si stima che la metà di questi ultimi e un terzo delle donne sono destinati ad ammalarsi nell'arco della loro vita.

I tumori più frequenti in Italia sono, nell'ordine, alla mammella, al colon retto, al polmone e alla prostata. Ma è proprio per le neoplasie più diffuse (in particolare al seno e alla prostata) che si riscontrano i progressi più vistosi, con una sopravvivenza media a cinque anni per le forme maligne giunta a quasi il 90%. La media, per la totalità delle forme cancerogene, è del 60%, percentuale che colloca comunque l’Italia ai vertici europei. I dati assoluti sulla mortalità oltretutto sottostimano i miglioramenti, in quanto “scontano” l'invecchiamento della popolazione, e quindi gli aumenti medi di rischio. Sono meglio visibili quelli sui bambini, per i quali i decessi sono oggi circa un terzo di quelli registrati nei primi anni '70.

Il sostegno, pubblico e privato alla ricerca è dunque prezioso, sia per il lungo che il breve periodo. La scienza progredisce nel trovare nuove strategie e prodotti, ma anche nello scoprire inattesi benefici da principi attivi esistenti. È ad esempio il caso del comune acido acetilsalicilico (il principio che nei “brand” determina l'aspirina). Da uno studio dell'Università di Hong Kong, presentato al recente congresso a Barcellona dell'United European Gastroenterology, emergerebbero benefici di rilievo nella sua assunzione di lungo periodo. Monitorando oltre 600mila persone per dieci anni, è risultato che chi li prendeva aveva una riduzione di rischio del cancro all'esofago o del fegato del 47%. Esiti da approfondire, e da soppesare, anche considerando gli effetti collaterali del medicinale, ma il segnale, sul merito e sul metodo, sembra davvero incoraggiante.

Sui benefici della dieta mediterranea la letteratura scientifica è sconfinata, a conforto della sua classificazione come “Patrimonio dell'umanità” da parte dell'Unesco. Eppure, alla luce dei dati sui problemi cardiovascolari e sul giro-vita sempre più ampio degli italiani, c'è qualche conto che sembra non tornare.

A rilanciare ora il tema sono le dichiarazioni di un'esperta, Simona Giampaoli, del dipartimento Malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità, che in una recente intervista ha sottolineato come il nostro Paese sia particolarmente a rischio di ictus, non solo per l’età media avanzata, ma anche per qualche element della tanto decantata dieta.

Quest’ultima, infatti, ha spiegato la Giampaoli, oltre ai tanti aspetti positivi “è caratterizzata anche da un elevato consumo di sale, fattore non indifferente nello sviluppo di ipertensione arteriosa, malattie cardio-cerebrovascolari, patologie renali, tumori del tubo digerente, osteoporosi”. I dati oggettivi citati dalla studiosa fanno riflettere: quasi 200mila casi di ictus l’anno che esitano in un decesso nel 20% dei casi e in gravi disabilità in un altro 25%.

Eppure, nota ancora Giampaoli, “la ricerca ha dimostrato che più del 50% degli eventi può essere prevenuto”. Come? Con i trattamenti farmacologici, sempre più efficaci anche in sede di prevenzione, ma anche con stili di vita adeguati: prioritari, lo stop al fumo, l’attività fisica, la riduzione dell’alcol, di grassi animali e colesterolo, nonché, appunto, del sale.

Qui sta il punto: il consume di sale non sempre appropriate nell’ambito della pur salutare dieta mediterranea che uno studio recentemente pubblicato sul International Journal of Epidemiology, ha definite “salubre solo per i ricchi”. Argomento serissimo che inquadra il problema sulla qualità degli acquisti alimentary.

Su questo la stampa britannica ha nei mesi scorsi celebrato la “rivincita del Nord” in termini di esposizione ai rischi vascolari e all’obesità, rispetto ai Paesi mediterranei. L’abbondanza di persone in sovrappeso è in effetti una conferma visibile, ma ci sono anche riscontri di indagini internazionali. Come ha documentato la rivista Lancet, la percentuale di bambini e adolescenti obesi si è triplicata in Italia negli ultimi trent’anni, arrivando nel 2016 a oltre il 10% delle ragazze e a quasi il 15% dei ragazzi. Dati che un tempo potevano suonare sintomatici di benessere, oggi rivelano il contrario, e richiedono risposte non solo sanitarie.